日本が第一次世界大戦から学ばなかったこととして、前ページでは陸軍について、兵器の近代化が必要であるとの認識は得たものの、内部の激しい派閥対立もあり、その取り組みが中途半端に終わってしまったことを確認しました。

次は海軍についてです。すでに「2 第一次世界大戦の経過」で確認しましたとおり、第一次世界大戦での海軍の最大の機能は、海上封鎖、すなわち輸送船への攻撃による海上物流遮断と、その対策としての輸送船防衛にありました。英独両国の大艦巨砲に活躍の場はなく、1回だけ行われた艦隊決戦は、大戦の帰趨には意味を持ちませんでした。活躍したのは、むしろ潜水艦と魚雷であり、また潜水艦対策としての駆逐艦でした。

カイゼン視点から見て、第一次世界大戦から明らかになったことは、海軍の最大の課題は、自国の海上輸送を効率的に防御しつつ、敵の海上輸送を効果的に封鎖する戦法の確立とそのための兵器の整備、に変わったと言えるように思います。巨費を要するのに効果が乏しい大艦巨砲の建造優先策は、見直されるのが適切でした。

● このページの内容 と ◎ このページのグラフ等

第一次世界大戦までで、海軍の兵器と戦術も大変化

第一次世界大戦期に、「魚雷」が「大艦巨砲」を陳腐化

第一次世界大戦では、陸上の戦闘だけでなく、海軍の兵器と戦術も大変化があったことが、小野塚知二 「戦間期海軍軍縮の戦術的前提 ― 魚雷に注目して」(横井勝彦編著 『軍縮と武器移転の世界史』 の第5章)に、大変分かりやすく整理されています。以下は、同論文からの要約です。

1860年代から装甲艦の時代、主力艦は巨大化し、大艦巨砲へ

1860年代には木製艦の陳腐化が急速に進行。装甲で敵の砲撃から自らを護り、威力の大きな砲で敵艦に大きな損害を与える装甲巨艦。絶えざる強力化が必然。より遠くからの攻撃で敵に大打撃を与える遠隔攻撃の発想に転換。排水量、1860年の装甲巨艦は0.9万トン、前ド級1.5万トン、ド級艦1.8~2万トン、超ド級では2.5~4万トンへと巨大化。

装甲巨艦の3つの弱点

装甲巨艦は、3つの弱点。

第一、費用が急騰する割には有用性はほとんど高まらない。

第二、主砲の大型化・長射程化で、滅多に当たらない、敵艦の致命的な場所にはまず当たらない。

第三、装甲巨艦がいかに堅固に防御しても、水線下の非装甲部分は防御しきれない。

第一次大戦以前に、装甲巨艦への攻撃手段、魚雷が完成

魚雷開発は1870年代前半、射程数百メートル。1880年代には数千メートルの距離からの攻撃も可能に。1910年頃までには、魚雷の最大速度は36ノット程度、射程も1万メートル程度にまで向上、第一次世界大戦以前に、魚雷は攻撃手段として完成。

魚雷に対応した艦艇の発展 - 水雷艇・駆逐艦・潜水艦

水雷艇は魚雷攻撃に特化した小艇、1870年代中葉に登場、波浪の厳しい遠洋不可、敵艦が停泊中か低速航行中のみ攻撃の制約。1890年代以降の艦隊には駆逐艦が随伴、高速性で敵水雷艇を撃攘、自らも魚雷を装備して攻撃。

水雷艇・駆逐艦を海中に潜ませて、敵に発見されないままに攻撃する方法が潜水艦、20世紀初頭に開発。潜水艦はソナーが第一次世界大戦後に実用化するまでは海戦では無敵、ソナーの実用化後も大きな脅威。第一次世界大戦において、魚雷は巨砲をはるかにしのぐ有効な兵器、艦種別にみるなら潜水艦こそが海軍の最大の攻撃力。

第一次世界大戦の大艦巨砲は、魚雷攻撃で沈められる存在に

英独仏伊露墺希土8国の戦艦・巡洋戦艦で第一次世界大戦に現役艦として投入された236隻のうち、大戦中沈没は31隻。うち16隻‐魚雷攻撃、6隻‐機雷に接触、沈没原因の7割以上は、水線下を爆発物で破壊され大量浸水。

すなわち装甲巨艦は、

① 攻撃手段としては非常に効果薄

② 装甲が及ばない水線下への攻撃には脆弱。

装甲巨艦が海戦の主要兵器であったのは、1860年代から第一次世界大戦前までの時期に限定され、第一次世界大戦時には、魚雷およびそれを活用する潜水艦・駆逐艦がすでに主要兵器の座に着いていたことが、定量的なデータによっても分ります。

兵器の発展史からも、先に装甲巨艦が存在し、次にその対抗策として水雷(機雷・魚雷)が開発され、さらに魚雷を有効活用するためのより先進的な兵器として水雷艇・駆逐艦・潜水艦が出現したわけです。第2次世界大戦に進むまでには、航空機と航空母艦がさらに最先端の主力兵器となっていきました。

日露戦争当時、魚雷はすでに有効な大艦巨砲対策だった

日露戦争の日本海海戦は、艦隊決戦が戦争の帰趨を決した最後の戦いであり、10年後の第一次世界大戦では、その間に発達した魚雷と潜水艦が大艦巨砲の機能を無力化した、と評するのが妥当であることは間違いありません。

しかし、日露戦争当時、魚雷はすでに、一定の条件下では大艦巨砲への有効な武器となっていたようです。

日露戦争では水雷艇の艇長として戦った水野広徳の 『此一戦』(『水野広徳著作集』 第1巻 所収)は、日本海海戦の戦記です。その中で触れられている魚雷(=水雷)の威力と制約について、以下はその要約です。

バルチック艦隊も恐れた水雷攻撃

〔ロシア・バルチック艦隊の〕提督の最も恐るる所は、数十隻を以て算する我が駆逐艦、水雷艇の攻撃である。凡そ実戦に臨むものの等しく感ずる所にして、1万トンの大艦が、わずかに百トンの水雷艇を恐れて、逃げ回るなぞは、実に海上戦術における一奇観である。

なかなか当たらないが、当たれば戦艦も沈没

今日水雷の命中率は比較的小なるも、一たび中れば、戦艦といえども、沈没もしくは廃艦となるを免れない。軍艦は水雷の命中率小なるの故を以て、これを軽蔑することはできない。水雷攻撃の真威を発揮するは、主として夜である。

バルチック艦隊は、日本に向かうべく欧州ロシアの港から出向して間もなく、イギリスの漁船団を日本の水雷艇と勘違いして砲撃した、という事件を起こしています。現に魚雷を恐れていたことの証明です。

当時の魚雷は、近づかなければ命中させられないので、昼間攻撃することはなかなか困難、夜間攻撃にならざるを得ない制約がありました。また、水雷艇は100トン弱~150トン程度、駆逐艦でも300トン弱~400トン弱程度と小さいため、波が高く荒れた海にも弱い、という制約もありました。

したがって、魚雷の性能向上と、潜航していて気づかれにくい潜水艦への搭載、といったカイゼンが実施されれば、大艦巨砲が非常に動きにくくなることは、日露戦争の経験からも想定できることであった、と言えるように思います。

海軍大佐水野広徳が学んだ第一次世界大戦の教訓

「主力軍艦を節して、潜水艦の充実」

その後、海軍大佐まで昇進した水野広徳ですが、第一次世界大戦中の1917年と休戦直後1919年の2度、私費でヨーロッパを視察しています。そのうち1917年の渡欧時の、日本を出てイギリスに着くまでの航海記 『波のうねり』(『水野広徳著作集』 第2巻 所収、1922年に出版)の中で、著者が第一次世界大戦の海戦から学んだ教訓を明らかにしている箇所があります。

1917年の渡欧時は、ドイツ潜水艦戦の真っ最中で、ヨーロッパ近海ではドイツ潜水艦を恐れながらの航海でした。以下は、同書からの要約(現代表記化しています)です。

英国海軍は絶対優勢でも、ドイツ潜水艇に封じられた

英国がドイツに対して、10対16の絶対優勢なる海軍力を擁しながら、ドイツ海軍に対して積極的作戦に出ずる能わず、わずかに北海の袋口を扼してただ遠巻きにドイツを封鎖。一にドイツ潜水艇の攻撃を恐るるがため。

ドイツ海軍は、まず潜水艇を放って英国軍艦を「なし崩し」的に撃沈し、彼我の勢力相しくに至って、はじめて主力艦隊の雌雄を決せんとの策。英国海軍その手に乗らず、固く全艦隊を隠蔽し、艦隊勢力の保持に努む。両者ともにやむをえざる戦略なり。

日本も、主力軍艦より潜水艇の充実を

潜水艇は、防禦と奇襲と、両様に適する兵器なり。積極的攻撃を軍是となせる大海軍国よりも、消極的防御作戦を軍是とする小海軍国にとりて利あり。主力艦隊において、とうてい英米と競争し能わざる我が海軍は、主力軍艦を節して、むしろ潜水艇の充実を計るの必要なきか。(海軍制限の協定にして成立せば、この意見もまた自ずから消滅す)。

なかなかに的確な観察を行っていると思います。本書で水野は、大局的に大艦に対する潜水艦の優位性を指摘しているだけでなく、潜水艦の制約も詳細に論じています。再び、同書からの要約です。

潜水艇の利・不利と、潜水艇戦法の原則

潜水艇の利とする点。一、攻撃を避けつつ敵に潜近しうる、目標近ければ魚雷の命中率大。二、敵の追撃よりたやすく潜脱しうる。不利とする点。一、速力の低き、水の抵抗大。二、戦闘力の弱き、攻防の武装軽。故に、潜水艇戦法の原則。一、敵の虚に乗じ、潜航奇襲。二、優勢の敵に対しては潜望鏡のほか、絶対にその姿を水上に現さざる。

ドイツ無警告潜水艇戦への評価

人道問題は別とし、軍事上より見れば、ドイツの取りたる無警告撃沈策、諒とするべき点なきにあらず。

潜水艇への対策 - 商船武装、駆逐艦、飛行機

潜水艇に対する商船の自衛法は、第一に海面の監視を厳密にして、早く敵艇を発見。発見すれば、三十六計逃ぐる。潜水艇の水中速力は、全速10ノット。もし商船にして武装すれば、潜水艇はその姿を水上に顕わすことを恐る。故に普通速力を有する商船なれば逃げおおす。

連合国は自衛の手段として、商船に大砲を備えて武装。従来潜水艇が商船に対する攻撃は、主として水上において大砲を使用、今や水中より魚雷。砲弾は数百発を備えるといえども、魚雷はわずかに数発。加うるに魚雷の命中は比較的不確実。されば、商船の武装は事実的に潜水艇の威力を半減しさる。

潜水艇のもっとも苦手とするものは、操縦軽易、速力快駿、しかも攻撃力大なる小型艦船。駆逐艦のごときはほぼこの性能を具備す。魚雷命中の比率小、照準設定に困難。

飛行機、航空船また潜水艇の強敵。潜航中の艇を空中より透視発見し、爆弾を投下す。潜水艇に取りては寝耳に水の攻撃なり。

水野広徳は、平和主義者と称されてはいますが、「軍事上より見れば、ドイツの取りたる無警告撃沈策、諒とするべき点なきにあらず」という評言は、彼が現実主義者であって、正邪論による観念的な平和主義者ではなかったことを明確に示しています。事実・現実から出発して、目的に対して最適の方策を考えるカイゼン主義者のひとりであった、と言えるように思います。

大艦よりも潜水艦、潜水艦対策としての駆逐艦と飛行機、という提言は、水野広徳が第一次世界大戦の現実を的確に観察し、その教訓を適切に学び取っていたことを示している、と言えるように思います。

第一次世界大戦について、日本海軍も調査したが、戦艦中心主義は捨てず

海軍は、航空機・潜水艦には着目したが

水野広徳は、大戦中・大戦後のヨーロッパを視察しましたが、私費でした。では、日本海軍としては、第一次世界大戦について、どのように調査・研究を行い、その教訓をどこまで活用したのかについて、以下は、平間洋一 『第一次世界大戦と日本海軍』 からの要約です。

海軍の第一次世界大戦調査

海軍は大戦勃発一年後の1915年10月に、山屋他人中将(12月に森山慶三郎少将に交代)を委員長に、海軍軍事調査委員会を発足。その後、材料調査会、兵資調査会や臨時潜水艇航空機調査会などを編成、第一次大戦に関する戦訓研究を実施。

海軍が得た教訓 - 弩級艦は依然として海軍力の基幹

1918年2 月の「秘欧州戦争海軍関係諸表」には、「一国の海軍力は想定敵国の十分の六以下においては決戦的戦勝を得ること難し」、「弩級艦は依然として海軍力の基幹たるの価値を失墜せず」、「兵力劣勢なるものは特長をもって之を補うを要す」、「適当なる軍備は平和の保証」など10項目の主要な戦訓。

日本海軍が得た戦訓は、戦艦中心主義であり、優速軽快な巡洋戦艦の価値の再確認。また、潜水艦については発展途上にあり、「真に恐るべき新兵器」と評価、航空機については「その効果の極めて偉大」であり、その「威力にまことに驚嘆すべきもの」と着目。

航空機・潜水艦については、その後積極対応

1919年軍務局に航空部設置、1928年には航空本部設立。潜水艦についてもドイツからの賠償潜水艦7隻の日本回航、旧ドイツ巡洋潜水艦設計図の入手、ドイツ潜水艦技術者の招聘などを行って開発に努め、ロンドン軍縮会議〔第1次1930年、第2次1935年〕前後には海大型(海軍大型潜水艦)、巡洋型潜水艦も実用の域に達し潜水艦先進国になった。

艦隊決戦の過度の重視等は改まらず

後年批判されることの多い海上交通の保護についても、当時は海軍もその重要性を十分認識していた。また、艦隊決戦の過度の重視についても、軍令部が翻訳発行した 『世界大戦より見たる海上作戦の教条』 の序文において、将来の海戦では「彼我共に自ら進んで堂々雌雄を決せんとするが如きこと無かるべし」と指摘、日本海軍は大戦の実態、戦争形態の変化も戦時資源の重要性も新兵器の実態も、また日本海海戦のような艦隊決戦が生起することが困難になったことも適切に把握し理解していた。

しかし、戦訓の具体化において取り入れられたのは、武器などのハード面の正面装備のみで、船舶の護衛や後方支援部門、防御的側面については、攻撃重視の体質からあまり取り入れられず。今後の戦争が長期持久戦となるとの戦訓や、「速戦即決の艦隊決戦」が生起することはないとの戦訓は、年を追うに従い無視され、「短期決戦」が強調されるに至った。貧弱な日本海軍は、アメリカ海軍の動員完了前に「速戦即決」の「早期決戦」を強いるしか勝算は見いだせなかった。特にこの傾向は加藤寛治大将が主導権を握るに従い加速した。

上掲の水野広徳の見解と比べると、割り切りの悪い見解、と言わざるを得ないように思われます。大艦巨砲に金をかける方が良いのか、潜水艦と駆逐艦の研究発展に注力するのがより効果が高いのか、日本海軍は自身の実経験として適切に教訓を学ぶ機会があったのに、それを生かすことができなかったようです。

なお、ドイツ潜水艦の技術調査に関しては、調査団長としてドイツに派遣された加藤寛治がドイツと秘密覚書を結ぶという独断専行を行い、国際関係に重大な禍根をはらむとして秘密覚書は破棄されたという経緯があり、そのさい海軍省内に、加藤寛治の予備役編入という意見もあったようです(野村實 『日本海軍の歴史』)。

後に、加藤寛治に代表される軍令部=艦隊派が軍縮反対の強硬な主張を行って、ついには「統帥権干犯」問題にまで発展させてしまったことを考えると、結果論ではありますが、このとき加藤寛治を予備役に編入していたなら、という感想を持ってしまいます。

艦隊決戦から離れられなかった日本海軍の将校教育

日本海軍の第一次世界大戦後の調査について、補足です。以下は、熊谷直 『日本海軍はなぜ敗れたか』 からの要約です。

海軍の戦後の調査は、そもそもの関心が艦隊決戦

戦後ヨーロッパの軍事調査時期は大正8(1919)年、加藤寛治少将を長とする欧米軍事視察団、視察対象は主としてドイツ。兵学校出の将校の目は、技術面でも、戦艦による艦隊決戦に直結。補給や輸送への関心はほとんどなし、主計科士官に任せきり。戦闘に直結する技術や戦闘戦史の資料収集には熱心。

ドイツ海軍の通商破壊戦の資料も収拾し蓄積、しかし通商破壊戦には消極的。航空戦資料も、艦隊決戦の観点からだけ利用。日本海軍は戦時国際法を遵守することにこだわり、ドイツ海軍の潜水艦による無差別無制限攻撃は違法とする立場、そのため通商破壊作戦には終始消極的。

1928(昭和3)年の海戦要務令でも艦隊決戦

昭和3(1928)年6月に海戦要務令の改正版、日米戦の敗戦時まで適用。敵主隊を奇襲するのが潜水艦の戦闘、あくまで艦隊決戦用兵器で、潜水艦による通商破壊作戦は、もし行われるとしても、艦隊決戦の刺身のつま。航空隊の戦闘、敵戦艦の攻撃が本旨、空母決戦は想定されていなかった。

日本海軍では、戦争を行う兵学校出身の将校と、艦艇を動かす機関官、補給等を行う主計官との間に明確な職務分担があり、海軍内ヒエラルキーの頂点に立つ兵学校出身の将校は、通ってきた教育の結果として、どうしても関心が艦隊決戦に向いてしまった、ということのようです。

経済封鎖の効果を考慮対象外にしてしまった第一次大戦後の日本海軍

上記の海軍の見方の中で、最も首を傾げたくなるのは、通商破壊戦=経済封鎖への見方です。「2 第一次世界大戦の経過 25c ドイツの敗因」のページで確認しました通り、リデル・ハート氏は、第一次世界大戦の勝敗に最も決定的だったものは英国海軍による海上封鎖だ、と指摘していました。

第一次世界大戦では、両陣営が相手側への経済封鎖作戦を実施、ドイツの潜水艦作戦は、その中でのドイツ側の作戦でした。長期戦になるほど海上封鎖の効果は大となりますし、無差別無制限でなければ何も非難される点はないはずです。潜水艦が海上封鎖に効果を発揮できることは明らかであり、むしろ用途を艦隊決戦用に限る方がおかしな話です。

日本海軍は、第一次世界大戦から、長期戦での経済封鎖の重要性という教訓を学ばず、その最も効率的な実施方法への考察・実戦適用を怠った、と言えるようです。

その結果は、昭和前期の大東亜・太平洋戦争で、米軍は日本海軍の輸送船を積極的に攻撃したのに対し、日本海軍は米海軍の輸送船団を見ても攻撃しなかった等の事実もあり、日本の敗戦を早める結果すら生んだ、と言えるのではないでしょうか。

なお、水野広徳は世間一般では平和主義者とされていますが、上述の通り「軍事上より見れば、ドイツの取りたる無警告撃沈策、諒とするべき点なきにあらず」と考えました。水野広徳は「人道問題は別として」、まずは純軍事的に何がより効果的かを考える現実主義者、それに対し日本海軍の大勢は、大艦巨砲への見方も含め、観念論にとらわれていて、純軍事的な観点からの分析が不十分であった、と理解するのが適切でしょうか。

第一次世界大戦終結後も続いた建艦競争

第一次大戦後の建艦競争の状況

第一次世界大戦の実情からすれば、大戦後は大艦巨砲への投資など止めてしまえばよかったのに、そうはならなかったようです。しかも、大艦巨砲の建造優先策を見直ししなかったのは、日本だけではなく、そのために大戦終結後も建艦競争が、特に日米間で続いたようです。以下は、山田朗 『軍備拡張の近代史』 からの要約です。

ポストユトランド型は、さらに巨砲、さらに巨大化

ユトランド海戦で、イギリス海軍に大きな衝撃を与え、日本海軍が関心を持ったのが、最新鋭のクイーンメリーがあっけなく沈んだこと。高速力を得るために鋼板を薄くして重量を軽減したことで、防御力が弱くなり、巨弾の直撃に意外に脆弱であることを暴露。また、近距離より遠距離からの砲弾の方が少数の命中弾で致命傷を与えられ、さらに巨砲が有利。

この教訓は、戦後の建艦競争に大きな影響、ポストユトランド型超弩級戦艦。巨砲の搭載とさらなる重装甲化、排水量も2万トン台から3万トン台に、さらには4万トン台へ。

建艦競争はとくに日米間で継続

戦争終結時に

● イギリスは弩級14隻+超弩級30隻の合計44隻

● ドイツは23隻+2隻の合計25隻

● フランスは4隻+3隻の合計7隻

● アメリカは8+8隻の合計16隻

● 日本は2隻+8隻の合計10隻

を保有。大艦巨砲は、世界大戦の主役になれず。しかし、戦争が終結しても建艦競争は継続、今度は日米間で激化。

● 日本はすでに長門型戦艦(3万トン台)の2番艦陸奥を1918年に起工

● アメリカは1919年にコロラド型戦艦(3万トン台)2隻を起工、翌20年にはコロラド型・サウスダコタ型(4万トン台)戦艦計6隻とレキシントン型巡洋戦艦(4万トン台)4隻を起工。

● 対抗して日本も1920年に土佐型戦艦(約4万トン)2隻、赤城型巡洋戦艦(約4万トン)2隻を起工。

● 1921年になるとイギリスも建艦競争に復帰。

いずれも大国としてみずからの国際的な地位・発言力を強めるための、政治の道具、膨張主義政策の遂行の力の背景としての軍艦建造であった。

日本の巨大艦建造計画 - 「8・8艦隊」案

日本海軍の軍拡をささえるための海軍建設法案、1917年に8・4艦隊案(戦艦8・巡洋戦艦4)、翌18年には8・6艦隊案(戦艦8・巡洋戦艦6)、20年には8・8艦隊案が議会を通過。

8・8艦隊案は、1920~27年度に5億6485万円を支出して新型戦艦4隻と新型巡洋戦艦4隻を建造、完結時には建造中のものと合わせて第一線戦艦8隻・第一線巡洋戦艦8隻ができあがるはず。既成の戦艦4・巡洋戦艦4が第二線戦力としてひかえ、8・8・8艦隊が完成する。

8・8艦隊計画の背景にあった「対米7割」論

日露戦争後に日本海軍の大艦巨砲・艦隊決戦主義という軍事思想が確立。アメリカとの建艦競争の激化にともない、具体的な戦術論・作戦構想として対米7割論が登場。攻撃側は防御側に対し5割以上の兵力優勢必要との仮説、攻撃側1.5、防御側1、攻撃側を1とすれば、防御側は少なくとも0.67、すなわち攻撃側の7割程度が必要。

対米7割達成の意欲に燃えて策定されたのが、8・8艦隊計画。対米7割論への固執は国力の限界を無視したものであったが、きわめて単純化された図式であり、海軍部内に急速かつ深く浸透。

大艦巨砲の見直しを他の国も行わなかったから、日本が見直しをしなかったのも仕方がなかったという議論は、適切さを欠いています。当時の日本はまだ中進国、先進国中の先進国である米英とは経済力が違いすぎました。金がない国ほど、使える金の範囲内でうまく対応できるように、知恵を使って工夫を行う必要があったと思います。

なお、第一次世界大戦後も、各国が大艦巨砲の建艦競争を継続した理由として、前掲の小野塚知二の論文は、「戦艦は海戦の攻撃力の中核であるべきだという期待と、戦艦は海軍力(海上覇権を維持する力)の中心であるはずだという幻想が疑われることなく作用し続けたから」と説明しています。いったん成立してしまった幻想は、なかなか打ち破りにくい、ということでしょうか。

野村實 『日本海軍の歴史』 も、「第一次世界大戦後の日本海軍の大勢は、海戦の勝敗は主力艦の砲戦力によって決すると考え、新しい航空機・潜水艦にたいする認識は十分ではなかった」と記述しています。

国家経済の実力にあまりにも不相応だった「対米7割」論

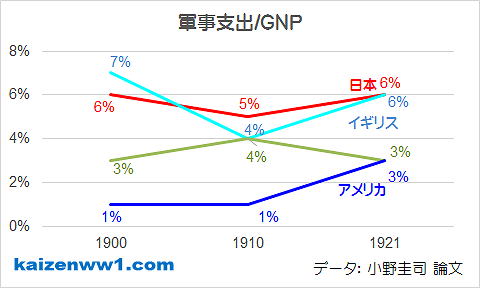

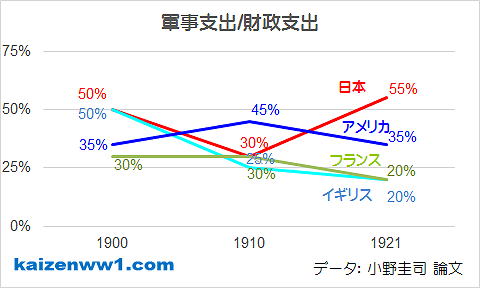

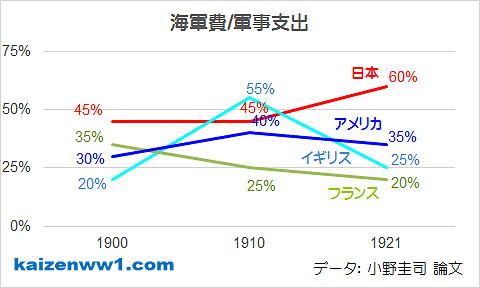

小野圭司 「第1次大戦・シベリア出兵の戦費と大正期の軍事支出」は、20世紀初頭の日本と欧米列強との軍事・経済指標の比較を行っています。まずは、この論文で使われている数字から筆者が作成した、3つのグラフをご覧ください。

日本と、イギリス・フランス・アメリカの3ヵ国とを、1900年、1910年、1921年の3つの時点で比較したグラフです。軍事支出のGNP比では、日本は、この3つの時点すべてで、イギリスと並んで最も高い比率を支出しています。財政支出に対する軍事支出の比率でも、日本は高い数字となっており、とりわけ1921年の数字は高くなっています。軍事費に食われて、他の財政支出にしわ寄せが行っていた状況が明らかです。そして、軍事支出に占める海軍費の比率は、日本は一貫して高く、とくに1921年の数字は突出しています。

日本は列国と比べ、軍事費支出が、とくにそのうちの海軍費の支出が高い傾向で一貫しており、とりわけ1921年にはその傾向がさらに強まった、ということが分かります。

日米建艦競争について、日米両国について、同じく小野論文の数字で、GNPおよび軍事支出を比べてみると、次のように整理できます。

第一次世界大戦前、1913年の比較

● GNP: 日本 25億ドル、アメリカ 396億ドル 〔アメリカは日本の15.8倍〕

● 軍事支出: 日本 0.9億ドル、アメリカ 3.4億ドル 〔アメリカは日本の3.7倍〕

● 軍事支出のGNP比率: 日本 4%、アメリカ 1% 〔アメリカは日本の4分の1〕

第一次世界大戦後、1921年の比較

● GNP: 日本 72億ドル、アメリカ 696億ドル 〔アメリカは日本の9.6倍〕

● 軍事支出: 日本 4億ドル、アメリカ 17.7億ドル 〔アメリカは日本の4.4倍〕

● 軍事支出のGNP比率: 日本 6%、アメリカ 3% 〔アメリカは日本の2分の1〕

アメリカは、国民一人当たりのGNPが日本の数倍以上、人口も倍程と多かったので、国家のGNP総額はさらに大差になります。この小野論文の数字によれば、大戦中にGNP総額の差は少し詰まったとは言っても、1921年段階で、アメリカの経済規模は依然日本の10倍近くもの大きさでした。

軍事支出は、日本はGNP比ではアメリカの倍の比率で支出していたものの、アメリカの軍事支出総額は日本の4倍以上でした。軍事支出額のうちで海軍費の比率は、日本60%、アメリカは35%と、日本はアメリカの倍近くの比率で金を海軍にかけていましたが、海軍費総額を計算すると、日本は2.4億ドル、アメリカは6.2億ドルで、アメリカは日本の2.5倍でした。これだけ海軍費をかけていても、日本の海軍費は対米4割弱に過ぎなかったわけですから、対米7割を実現することは、日本の経済規模に全く不相応であったことが明らかです。

当時の日米の建艦競争を現代に例えて言えば、年収7000万円の家族がメルセデス・ベンツを3台持っている、それに対抗して、年収700万円しかない家族が、何が何でもメルセデス・ベンツを2台買う、というようなもので、経済的な無理が明らかです。目的を果たすために何らかの車(海軍力)は必要でも、メルセデス・ベンツ(大艦巨砲)以外では役に立たないと決めつけるなら、工夫が全く足りないと言わざるを得ないでしょう。

大戦の教訓を学ばず、予算制約内での工夫をしなかった日本海軍

予算上の制約はきわめて厳しいが、実行すべきと課題を実行しないわけにはいかない、という状況は、ビジネス世界では日常的に発生することだと思います。そうした状況で「安上がりの工夫」を行っていくことも、重要なカイゼン活動の一つです。

この時の日本海軍にとって本質的な課題は、「アメリカに勝つこと」であったのではなく、「日本近海の制海権を確保すること」にあったはずです。中進国であって、先進国並みに費用をかけるわけにはいかない、予算制約の厳しい状況でしたから、「制海権を確保するのに最も安上がりの方策は何か」、を検討することこそ、カイゼン視点から見て最重要の討議課題であったと思います。

第一次世界大戦終結後の時点では、「制海権確保に最も安上がりの方策」を検討するのは比較的に容易であったと思います。とにかく第一次世界大戦が行われたばかりであり、そこから最新の教訓を引き出せばよかったからです。

第一次世界大戦後の日本が、大戦の教訓を踏まえて、駆逐艦・潜水艦と航空機を主体とした海軍に転換していたなら、かなり安上がりで、機動力で大艦巨砲の動きを封じることができる防御力の高い海軍ができていたのではないか、という気がしてなりません。

安上がりで制海権が確保できれば、安全保障上の課題解決と同時に、国家財政の危機の懸念もなくなって、工業力水準の引上げに対する財政支援の範囲も拡大できたはずです。結果的に、さらに強力な海軍が実現できていたでしょう。

第一次世界大戦中の海軍の最大の機能は、艦隊決戦であるよりも、海上封鎖、すなわち敵輸送船への攻撃による海上物流遮断と、敵側による海上封鎖対策としての輸送船防衛へと大きく変化していたのに、日本海軍がこの事実から教訓を学ばなかったことは、大正期の国家財政に悪影響を及ぼしただけでは済みませんでした。

昭和前期の日本海軍が太平洋戦争で、アメリカ海軍の輸送船攻撃にも味方の輸送船保護にも不熱心で、結果的に日本の敗北を早めたという、大きな失策の原因にもなった、と言えるように思われます。

軍縮をめぐって、海軍内の「条約派」と「艦隊派」の派閥対立

建艦競争を止めたアメリカの軍縮提案

当然のことながら、経済規模が小さな国は財政規模も小さく、大艦巨砲への巨額の支出は困難であることが明確化します。日本を大艦巨砲の建艦競争による財政破綻から救ったのは、実はアメリカからの軍縮提案でした。再び、山田朗 『軍備拡張の近代史』 からの要約です。

海軍の建艦費は日本の国家予算の重圧に

国家予算(一般会計)に占める海軍予算の割合は、1918(大正7)年度以降20%を突破、21(大正10)年度には31.6%。

1921年度の一般会計歳出額14億8990万円(シベリア出兵臨時軍事費を含まず)のうち7億3057万円が軍事費、うち5億213万円が海軍費。紀伊型戦艦1隻あたり3725万円、赤城型巡洋戦艦も3742万円。

アメリカも、建艦が財政圧力になって軍縮を提案へ

アメリカもやはり無理な軍拡。連邦政府予算に占める軍事費は、退役軍人への年金・補償などを除外しても、10隻の主力艦を同時に起工した1920年度には37.1%、21年度にも35.0%。建艦競争が頂点に達していた1921年、アメリカ大統領ハーディングは、有力な海軍国に軍拡停止・海軍軍備制限に関する国際会議を提案。

1921(大正10)年11月~22(大正11)年2月、ワシントン軍縮会議

財政破綻の危機に瀕していた日本の原敬内閣は、英米協調路線という外交の基本線にしたがって、アメリカの軍縮会議開催の提案をうけいれ。

ワシントン会議には、米・英・仏・伊・日・蘭・ベルギー・ポルトガル・中国の代表が参加。海軍軍縮条約調印、要旨は、

① 10年間、主力艦(戦艦と巡洋戦艦)の建艦を休止

② 主力艦・航空母艦の保有比率(総トン数)を米:英:日=5:5:3

③ 建造中・計画中の主力艦の全部、老朽主力艦の大部分を廃棄

④ 主力艦は1万トン超、3.5万トン以下、主砲16インチ以下、航空母艦は2.7万トン以下、備砲8インチ以下。

ワシントン会議によって救われた日本

ワシントン海軍軍縮条約によって、日本の国家財政は破綻から救われたし、軍拡競争による日米間の関係悪化もまぬがれた。そもそもGNPにして9.7倍のアメリカを相手にして、正面から建艦競争を挑み、国家財政(一般会計)の半分を軍事費に(3分の1を海軍費に)つぎ込んでもまだ足りない、というような軍拡を、第一次世界大戦後の不況のなかで継続することは無謀。

8・8艦隊建設取りやめによって、海軍費が大幅削減。軍事費は、1923年には国家歳出比32.8%(海軍費20.1%)に圧縮され、以後も低下、26年には27.5%(同14.4%)に。

いくら軍備が重要でも、その財政負担で国家が左前になっては本末転倒、建艦競争中の各国がそろって軍備縮小に踏み切るなら、各国とも安全保障の懸念を増大させることなしに財政健全化ができる、建艦競争をリードしているアメリカ自身が軍備制限を言い出せば他国もついてくるだろう、というのがアメリカの政策判断であったと推定できます。建艦競争の状況に対して、優れたカイゼン策であった、と言えるように思います。

国力に対し無理な建艦を実行中であった日本も、これで救われました。1922(大正11)年と言えば戦後恐慌3年目、陸軍はシベリアから撤兵する一方山梨軍縮を行った年であり、海軍も軍縮に向かわざるを得ない状況がありました。

半藤一利・保坂正康 『総点検・日本海軍と昭和史』 では、アメリカからの軍縮提案を、加藤友三郎は「待っていましたとばかりに喜んだであろう、原〔敬〕首相も同感であったろう」、という山梨勝之進の証言が引用されています。また、加藤友三郎は、「国防は軍人の専有物にあらず、・・・国家総動員してこれにあたらざれば目的を達しがたし、平たく言えば、金がなければ戦争はできぬということなり」と言ったそうです。加藤友三郎は、物事を冷静、客観的に判断できる人物であり、これからの戦争は「経済力戦」という第一次世界大戦の教訓を適切に学んでいた、と言えそうです。「加藤友三郎はワシントン軍縮条約締結の翌年、大正12年に62歳で死んでしまった、もっと長いこと生きていればまた違ったでしょうが」という半藤一利の論評は、うなずけます。

軍縮要請に対し、海軍でも派閥対立、「海軍省系」対「軍令部系」

軍縮への対応で、陸軍では「近代化路線派」対「現状維持派」の激しい対立が生じ、その結果として近代化が不徹底になってしまったことは、前ページの「5d 兵員数より最新兵器」で確認しました。海軍でも、同様に派閥抗争が生じたようです。以下はまた、山田朗 『軍備拡張の近代史』 からの要約です。

ワシントン会議で対米7割固執論を押えた加藤友三郎全権

軍縮会議の日本側首席随員・加藤寛治中将らは、対米7割以上でなくては作戦が成り立たない、と条約案を拒否するように強く訴え。

しかし、8・8艦隊推進の当事者であった加藤全権=海相は、その実現が日本の財政を破綻させることを認識。会議が太平洋諸島における防備、軍事施設の現状維持も取り決めたことから、日本側も対米6割の主力艦では不利だが、アメリカのフィリピン・グアムの軍備は制限され、アメリカ艦隊の日本近海への進攻も困難になったので5分5分だと、加藤寛治らの「対米7割」論者を押えた。

ワシントン会議後の海軍内対立の激化 - 海軍省系と軍令系の争い

ワシントン海軍軍縮条約の「6割」受諾をめぐり、海軍部内は二つに分裂。

● 加藤友三郎をはじめとする軍政(海軍省)系統の軍人は、財政困難を認識し、国力(戦争経済力)を充実して、戦時に「7割」にもっていけるだけの建艦能力を維持していけばよい。

● 加藤寛治ら軍令(軍令部)系統や艦隊の軍人の多くは、「持たざる国」こそ平時より強大な軍事力(対米7割以上、なしうれば対米対等)の保有が必要。「平時7割派」は、長期消耗戦は日本がおこなうべき将来戦ではない、戦時には積極的に艦隊決戦にもちこんで一挙に勝敗を決しようという、速戦即決志向。

軍令系が主導した国防方針改訂では、仮想敵国アメリカ

1922(大正12)年5月、加藤寛治が海軍軍令部次長に、末次信正が同第一課長(作戦課長)に就任すると情勢は変化。23年の「帝国国防方針」第2次改定は、軍令系統の軍人主導、その結果、アメリカが日本の第一仮想敵国にされたばかりではなく、「早晩帝国と衝突を惹起すべきは蓋し必至の勢」とまで対米関係の緊張が叫ばれるにいたった。

良く知られている通り、その後、海軍省系は「条約派」と呼ばれ、軍令部系は「艦隊派」と呼ばれるようになります。海軍軍令部系「艦隊派」の主張は、陸海軍各派の主張の中では一番の「貧国強兵」論であり、つまるところ、日本が経済的にどれだけ困窮しても海軍だけは立派、というに等しい主張であった、と言えるように思います。

陸海軍とも、軍縮反対派は、常時多兵・速戦即決を主張

陸軍で「近代化路線」に反対した「現状維持派」は、組織防衛・リストラ反対論を無理やり正当化しようとして、常時多兵の速戦即決論を主張しました。海軍軍令部系の艦隊派は、米国主導の軍縮に反対して、平時より強大な艦隊を持って速戦即決を図ろうと主張しました。

陸軍・海軍とも、とにかく一定以上の大きさの軍や艦隊を維持し続けようとする一派があり、それを正当化する理屈として「速戦即決論」を主張していた点は共通でした。

「速戦即決論」は、第一次世界大戦で、敗戦間際まで軍事的な優位を占め続けたドイツの実績を見ても成り立たない(=勝っていると、自国民はさらに大勝を期待し、相手国は負けを取り戻したいと考え、どちらも戦争の継続を望むため、講和はできない)ことは、すでに前ページで確認した通りです。

とりわけ海軍の場合、強大な経済力を持つアメリカ相手では、緒戦でいくら日本艦隊がアメリカ艦隊を叩こうとも、アメリカはその経済力・工業力によって短期間に艦隊を再建・増強して日本を圧倒することが容易なので講和に応じる可能性は乏しく、速戦即決が成り立つはずがないことは明らかでした。速戦即決論は、願望が実現できるものと決め込んだ御都合主義の観念論にすぎません。現実に成り立つはずがないことを主張して国家の進路を誤らせたのは、誠に無責任な行いであった、と言えるように思います。

実際、昭和前期の太平洋戦争では、緒戦の真珠湾攻撃で日本海軍がアメリカ太平洋艦隊に大きな打撃を与えましたが、それでアメリカが降伏することはなく、真珠湾攻撃から1年もたたないガダルカナル戦とミッドウェー海戦からは形勢が逆回転し、以後はアメリカ海軍はますます増強される一方、日本海軍は徐々に艦船を失っていき、開戦から3年8か月後の日本の降伏以前に、戦闘能力を実質的に喪失していました。

アメリカと真向からの戦争などできない、と割り切る必要があった

すなわち、カイゼン視点から見ると、この時点で最重要なことは、経済力が違いすぎるアメリカとは真っ向からの戦争などできない、という見方を共通認識化することであったように思います。

そうしていたなら、政策の基本としてアメリカとの協調関係の維持が重要、という動きになったでしょう。アメリカとの協調関係が維持されれば、日本の安全保障のリスクは低下するので、大艦巨砲への支出の必要は大幅に縮小でき、財政面でも余裕が生じたでしょう。

そうして生じた国家財政の余裕を、工業化促進に優先的に振り向ければ、日本の経済成長のペースが上がり、結果的に、大きな軍備を持てる国がより早く作れていたであろうとと思われます。

しかし、現実の日本海軍はこのようなマクロ的な見方ができず、それどころか艦隊派はご都合主義の観念論を振り回して、国家の財政の健全化を阻害した、と言えるように思います。

昭和前期の日本軍は、陸軍・海軍とも、やはりご都合主義の観念論を振り回して無理な戦争を開始し、さらには拡大して、その後は敗北が明白な状況になっても止めようとしなかったという大失策をしでかしました。

大失策の萌芽は、第一次世界大戦の戦後期に、組織内のメンツと自己の利害を優先する陸軍現状維持派や海軍艦隊派が、大戦の教訓を学ばず、変化への対応を適切に行わずに、ご都合主義の観念論を振り回して、組織全体がその影響を大きく受けたところにあった、と言えるように思いますがいかがでしょうか。

軍縮=リストラへの被害者意識が、陸海軍を国粋主義方向に動かした

陸軍の現状維持派の主張は、軍縮=陸軍リストラへの反発によって生み出されたことは前に確認した通りですが、海軍の艦隊派の主張も、やはり軍縮=海軍リストラへの反発によって生み出され、それが陸海軍をより国粋主義的方向に動かす結果になったようです。以下は、上掲・野村實 『日本海軍の歴史』 からの引用です。

軍縮=リストラ被害者意識が、反米英感情を生んだ

加藤寛治などの強行派は、日本がアメリカに屈服したと感じた。確かに現有勢力の算定ははじめに5・5・3の比率があり、これに合わせるように数字を操作したに過ぎなかったと信じられる。軍縮により多くの人員整理があり、海軍の組織・施設も縮小された。これらの人々の不満は日本の国力を検討することもなく、多くが反米・英の国粋的な方向に走り、やがては統帥権干犯問題・満州事変などの背景としてひろく霞んでいった。

経済規模が小さい日本では、巨大な軍を維持していけるだけの資力がないという事実には目をつむり、軍の縮小は国防の責任が果たせない、しかるべき規模の艦隊を保有してリストラはやめろ、と主張するのは、外見は愛国主義に見えても、本質的には公(国家)の利益よりも個(海軍内の権力・立場)の利益を優先する利己主義でした。この利己主義が、国粋主義(=過剰なナショナリズム)と結合して、昭和の大失策を生みだした、と言えるように思われます。

過剰なナショナリズムは、何度も申し上げていますが、現実には、国益を広げるよりは、自国独善主義に陥って国の滅亡をもたらすものです。実際に、その通りになってしまいました。

一方、カイゼン視点から見るとき、陸軍の近代化路線派も海軍の条約派も、軍縮によって発生させざるを得ないリストラ被害者に対する配慮が、結果としては不十分であった、と言わざるを得ないのかもしれません。

現代のビジネス社会でも、リストラを行う企業の経営者は、それがどれだけ経営上に必要なことであっても、多かれ少なかれ、なにがしかの非難を受けてしまうことが通例であるようにも思われます。リストラを行わなければ組織自体の維持が困難になることを、繰り返し分かりやすく説明する以外に、手はないのかもしれません。

海軍の艦隊派は近代化にもこだわって、「貧国強兵」に徹した

陸軍の現状維持派は、財政制約は受け入れた上で常時兵員数の維持を図ろうとしたため、結果的により反近代化的となり、新兵器への切り替えが進まない事態を招きました。

それに対し、「貧国強兵論」である海軍の艦隊派は、財政制約自体を批判して一定規模の維持と最新鋭の軍艦による近代化の双方にこだわり、海軍全体として新兵器の開発には熱心であったようです。再び、山田朗 『軍備拡張の近代史』 からの要約です。

日本海軍の作戦構想は、策敵・漸減・決戦の三段構え

日露戦争後に成立した日本海軍の作戦構想は、敵本国艦隊が進出してきたならば、日本近海で全戦力を集中してこれを迎え撃つ=「邀撃」するという日本海海戦方式。しかし対米7割、相手が主力艦数で優勢である以上、決戦の前に相手の戦力を少しでも減らしておく「漸減」作戦。

1918(大正7)年の「帝国国防方針」第二次改訂以降、策敵・漸減・決戦の3段構えの「漸減邀撃」作戦構想へと変化。ワシントン会議によって主力艦の対米6割保有が確定すると、主力艦は決戦兵力として温存しておかなければならなかったので、「漸減」は補助艦、とりわけ大型巡洋艦と潜水艦の役割、その開発に力を注いだ。

ワシントン会議後は、補助艦=大型巡洋艦・潜水艦の建造に注力

ワシントン会議後、日本は主力艦の対米6割という「劣勢」を補うために、「漸減」任務を担当する大型巡洋艦と潜水艦の建造に力を入れた。1922年から30年までに、巡洋艦18隻、駆逐艦52隻、潜水艦48隻を完成させた。1930年初めには巡洋艦の保有量はアメリカとほぼ同じレベル、潜水艦も対米9割の保有量にせまった。

ワシントン軍縮条約によって主力艦が規制されたので、補助艦の強化を図った、というのは、確かに対米戦力水準を確保するための一つのカイゼン策ではありました。しかしこの方策では、財政が厳しい状況下で費用を低減させる必要性に対しては、何のカイゼンにもなっていません。達成すべき課題に対し工夫が足りなかった、と言わざるを得ないように思います。国は貧しいが海軍だけは立派という「貧国強兵」に徹した、と言っても良いかもしれません。

なお、日本の潜水艦は、ドイツやアメリカの潜水艦と異なり、昭和の太平洋戦争でも、敵国の海上物流阻止に活躍することがありませんでした。日本海軍があくまで艦隊決戦にこだわっていて、潜水艦も艦隊決戦用兵器の一つとして認識されていたためであったようです。

昭和に入り、1930(昭和5)年ロンドン軍縮会議で補助艦も規制

大正時代から外れますが、その先の動きまで見ておきたいと思います。アメリカは、ロンドン軍縮会議で、補助艦についても建艦制限を主導します。再び、山田朗 『軍備拡張の近代史』 からの要約です。

ロンドン軍縮会議でも軍令部は強硬主張

日本の民政党・浜口雄幸内閣は、金融恐慌以来の財政難打開と英米協調外交推進の立場から、軍縮条約の締結を促進する方針。だか、海軍軍令部は、①補助艦総トン数で対米7割、②1万トン級大型巡洋艦だけでも対米7割、③潜水艦の現有量確保の「三大原則」を強硬に主張し、政府に認めさせた。

会議は、1930年1月21日に開会されたが、各国の主張で膠着状態となり一時休会。

日米妥協案の成立に対し、日本海軍には内部対立

再開後の3月13日、日米間で、①日本の補助艦の総トン数は対米69.75%、②大型巡洋艦は対米6割、ただし米は新規建造を遅らせ、日本が対米7割未満となるのは1936年以降、③潜水艦は日米同量で保有制限、という妥協案が成立。

日本の海軍省の軍人たちは、大局的見地から妥協案でやむなしと判断、「条約派」。

軍令部は、大型巡洋艦の「対米7割」と潜水艦保有量にこだわり、妥協案拒否を主張、「艦隊派」。

「条約派」の説得で、「艦隊派」はひとまず矛を収め、条約に調印。

野党が「統帥権干犯」問題として取り上げ、問題が再燃

条約の調印直後、野党である政友会(犬養毅総裁)は議会で、この条約を調印したことは「統帥権干犯」ではないか、と政府を追及、手段を選ばぬ倒閣戦術。これにより、一度は鎮火していた海軍内の条約反対論に再び火がついた。

海軍軍令部は、従来の「兵力量不足論」から「統帥権干犯」論に戦術強化。6月10日には加藤寛治軍令部長は単独辞職。だが、浜口雄幸内閣は、条約批准の審査を行う枢密院への工作にも成功してなんとか条約批准へと持ち込んだ。

艦隊派の主張は、相変わらずの「貧国強兵」路線です。ここでの艦隊派の条約反対論は、軍令部がメンツの問題として表面的に主張していただけで、実は裏側ではほぼ納得していた、しかし、政友会が議会で「統帥権干犯」追及を始めた結果、対立が深刻化してしまった、という経緯が、上掲の半藤一利・保坂正康 『総点検・日本海軍と昭和史』 に詳しく書かれています。

ロンドン軍縮会議での「統帥権干犯」論がもたらした甚大な悪影響

海軍を辞し評論家となって日米不戦論を主張していた水野広徳は、当時 『中央公論』 に載せた評論「海軍お家騒動の総勘定」(『水野広徳著作集』 第5巻所収)の中で、「かつては憲政の神とまでうたわれたる犬養老総裁までが軍閥の提灯を持ち、統帥権干犯を口にするなどは、政争のためには手段と武器を択ばざるが旧政党の常とは云え、騏も老いては駑に如かず〔=駿馬も老いてはつまらぬ馬にも劣る〕、命長ければ恥多しの感が深からざるを得ない」と激しく批判しました。

犬養毅は、このロンドン軍縮会議の9年前、1921年には「如何に精鋭な武器があっても、弾薬があっても、経済力がともなわなければ、結局は敗軍」として「産業立国主義」を唱え、軍縮により浮く資金で工業化促進政策を主張しています(「5a 戦争より非戦が得」)。いくら「政争のためには手段と武器を択ばざる」と言っても、過去の主張とは正反対で限度を超えた悪手を打ってしまった、犬養のそれまでの名声を消してしまった、と言わざるを得ないように思います。

政友会による「統帥権干犯」追及事件は、「軽率に過ぎて深刻かつ重大な結果を生じてしまった事例」として、記憶に留められる必要があるように思います。

1930年は、ウォール街での株価の大暴落から始まった世界大恐慌真っただ中の年、不況下では社会に全体に不満が高まっていろいろなことが起こりうるとはいえ、日本では、ここで「統帥権干犯」問題が発生しまいました。翌31年には満州事変、32年には五・一五事件が起こって、昭和前期の大失策への道を歩み始めます。

第一次世界大戦の戦後期に、観念論・メンツ意識の過剰とカイゼン意識の不足、そして何より陸海軍内の親方日の丸意識とリストラへの反発から、第一次世界大戦の教訓を生かし損ね、その後の日本にとんでもない不幸を生じさせてしまう結果を招いた、と言わざるを得ないように思いますが、いかがでしょうか。

次は、日本が第一次世界大戦から学ばなかった最後の重要項目、経済封鎖を回避するための国際協調の重要性についてです。