前ページでは、1920年1月初めにコルチャーク政権が倒れ、その前後に英米は撤兵を決定した、というところまで確認してきました。ここからは、その後3年近く、1922年10月に最終的に日本が撤兵するまでの経緯を確認してまいります。

● このページの内容 と ◎ このページの地図

過激派が掌握後も日本軍は残留、なおも緩衝国を目論む

1920年2月までに、沿海州各地も急速に過激派が掌握

コルチャーク政権の崩壊のため1920年1月はじめまでに撤兵を決定した米英はじめ列国とは異なり、日本のみが撤兵の決定を行わず、駐兵が存続します。

一方、パルチザンは沿海州各地まで掌握していき、結果として、日本軍が過激派と雑居するという状況が生じました。以下は、原暉之 『シベリア出兵』 からの要約です。

1920年1~2月、極東各地もパルチザンが掌握、日本軍は中立で過激派と雑居

1919年を通じてパルチザン戦争を展開し、タイガ・農村部で勢力を伸ばしてきた極東の革命派勢力は、1920年1月から2月にかけて、ニコリスク、浦潮、武市、ハバロフスクにあいついで入城、白衛派を放逐。

現地の日本軍は中立の姿勢、陸軍大臣指示に基づく対応。日本軍駐屯部隊が撤退した武市以外の各市では、「日軍、過派と雑居」。

過激派側はソビエト政権樹立を急がず、緩衝国創設の方針

浦潮の無血革命成功後、政権は沿海州ゼムストヴォ参事会に移行。日本軍が駐屯している極東の条件下ではソビエト政権樹立を急がず、柔軟な路線で対応。

1920年1月5日にコルチャークから政権を掌握した「政治センター」は、21日にはその政権をイルクーツク軍事革命委員会に譲り渡して消滅。その遺産、緩衝国家の構想。21日、レーニンは緩衝国家創設を了承する指示。コルチャークはイルクーツク軍事革命委員会に引渡され、2月7日に銃殺刑。

コルチャーク政権の倒壊から2ヵ月たたずに、沿海州各地までパルチザンが掌握してしまったのですから、客観的には「勝負はついた」と言える状況であったように思われます。

日本軍も、過激派が白衛派を放逐するのに干渉せず、中立を守ったようです。

1920年3月、日本政府は「縮小して出兵継続」を決定

「勝負はついた」状況であったのにかかわらず、日本は出兵継続を決定します。再び、原暉之 『シベリア出兵』 からの要約です。

当初、日本軍は増兵案を要求

イギリスの撤兵に、軍部は途方もない増兵案を要求、第一線に戦時編制5師団、後方連絡線の確保ならびに満蒙守備に戦時編制4師団の兵力配置。閣内ではこの増兵案と高橋是清蔵相の撤兵策が対立、両者の中間に立つコースを選択。

3月、最終的に、縮小して出兵継続に

ここにきて日本にもようやく撤兵世論の高まり。東洋経済新報、中央公論、大阪朝日。異常な軍事費の膨張が国の財政を圧迫している現状。「一個師団でも1億円要るが1億円の金を投げ出して得るところのものは何もない」。

3月2日の閣議、同5日の外交調査会で決定された方針は派遣軍の守備地域縮小と重点配置。ザバイカル州とアムール州からは撤退、しかし沿海州南部、中東鉄道沿線、ニコラエフスクからは撤退しえない。

日本陸軍としては、コルチャークはダメでも、極東にはまだホルヴァートやセミョーノフがいる、イギリスやアメリカがいなくなったらむしろ日本がやりたいようにやれる、と考えたかったのでしょう。願望思考、と言わざるを得ないように思われます。

しかし、1920年は、第一次世界大戦の勃発した1914年以後、6年間にわたって続いてきた経済成長が止まり、日本の国民総生産が前年1919年より減少した年、すなわち日本経済に余裕がなくなっていた年です(「4 日本の第一次世界大戦 4a 当時の日本経済」を参照ください)。経費のかさむ出兵に反対が強くなるのも当たり前と言えました。

しかも前ページで確認した通り、日本軍自身も前年5月には、「レーニン政府の基礎が財政的にも軍事的にも確立、コルチャーク政権には農民の反発が強く予断を許さぬ」との判断を持っていました。

その判断通りコルチャーク政権は倒れ、さらにその後はあっという間にパルチザン勢力が沿海州各地まで席捲して、「勝負はついた」状況でしたから、今さら日本に都合の良い「緩衝国形成」ができる客観的条件が残っていた、とはとても考えられません。

出兵継続は、日本経済の状況にも、また緩衝国形成という目的の実現可能性に対しても、合理性のない判断でした。軍首脳部のメンツと願望が、日本の政策を歪めた、と言えるように思われます。

1920年4月、日本軍はさらに悪手の「4月惨変」

すでに勝負はつき、負けがはっきりしていた状況で、日本軍はさらに悪手を打ちます。再び、原暉之 『シベリア出兵』 からの要約です。

アメリカ撤兵の直後、日本軍による「4月惨変」

4月1日、米軍の撤兵完了。米軍の撤退を機に思う存分のことができると現地日本軍幹部が考えたとしても不思議ではない。

4月4日夜、日本軍は革命軍に対し、ウスリー鉄道沿線を中心として州内すべての日本軍駐屯地点で総攻撃に。5日ないし6日、スパッスカヤでは8日まで続いた。

日本軍側にもハバロフスク、ニコリスク、スパッスカヤで合計約500の戦死者。敵の「死傷少なくも2450を下らざるべく」。

陸軍大臣が指示した中立の姿勢を転換して、革命軍への攻撃を行った、ということになります。

パルチザン戦でさんざんな目にあってきたのに、とくにカイゼン策を行わないまま革命軍を攻撃したのでは、短期的には軍事的に優勢になったとしても、中長期的には優勢を維持できるはずがありません。無反省では、失敗を繰り返すだけでした。

ホルヴァート擁立計画は、ホルヴァートの辞任で失敗

軍首脳部は、革命派を武装解除し放逐したのち、セミョーノフかホルヴァート一派を招いて政権を取らせようという計画。

しかしホルヴァートはこの頃までに中東鉄道付属地のロシア人労働者・市民からの強固な罷免要求などにより長官を辞任、4月5日にハルビンを去っていた。

攻撃を行っただけで、その後の傀儡政権樹立にスムーズに進めなかったのですから、計画性にも欠けていた、と言わざるを得ないように思われます。

日本は連合国からも孤立

「4月惨変」によって日本軍は道義的に完全に権威を失墜。領事団が介入。イギリスとフランスの領事までもが日本を激しく糾弾。〔沿海州ゼムストヴォ参事会議長〕メドヴェーヂェフを首班とする政府の復活を呑まされた。

コルチャーク政権が倒れ、パルチザン勢力が一気に沿海州までも掌握したのは、農民の革命派に対する支持が広がったためであったことは、上述の通り陸軍自身も分かっていました。

カイゼン視点から見ると、状況を逆転するには、とりわけ中農層以上を、経済誘導策の導入などにより革命派支持から再転換させることが肝要ですが、日本軍はそうした施策を考慮していないようです。

それどころか、そもそも住民抑圧策が不都合な状況を促進したという悪しき実績に何の反省もなく、強硬武断策に出たわけで、失敗して当然のとんでもない愚行であった、と言わざるを得ないでしょう。国際的にも恥をさらした、と言えるように思います。

1920年3月・5月 尼港事件

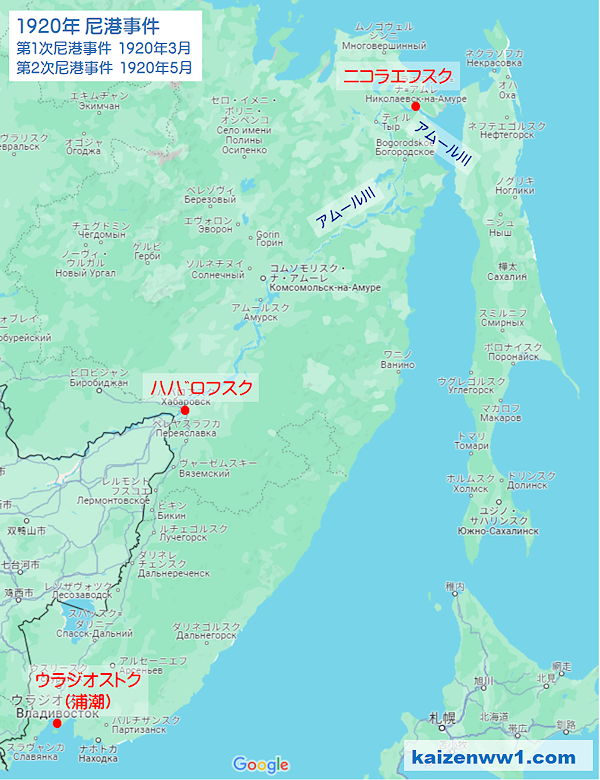

1920年前半、パルチザン勢力が沿海州各地まで急速に掌握していき、その一方日本軍が出兵を継続していた過程のなかで、尼港事件が発生しました。

尼港事件については、「日本人統治状態にあったニコラエフスク(尼港、現在のニコラエフスク・ナ・アムーレ)で発生した、赤軍パルチザンによる大規模な住民虐殺事件」(2024年3月現在のウィキペディア)などという解説もなされています。しかし、後述しますが、適切とは言えない解説になっているように思われます。

すでに極東シベリアでも、1~2月に過激派がニコリスク、浦潮、武市、ハバロフスクにあいついで入城して反革命の白衛派を放逐し、日本軍が撤退した武市以外の各市では、陸軍大臣の指示に基づき日本軍は中立の姿勢を取って、日本軍と過激派が「雑居」していた状況下であったのに、尼港の現地守備隊だけは、軍の指示に反した方針を取ったことによって起こった事件であったからです。

第1次と第2次、全く性格の異なった2つの尼港事件

尼港事件には、第1次・第2次の二つの尼港事件がありました。日本軍と日本人に焦点を当てれば、以下の内容の事件であったと言えます。

● 第1次尼港事件 (1920年3月): 日本軍の守備隊が、軍方針に反しパルチザン軍に夜襲をかけて失敗した

● 第2次尼港事件 (1920年5月): 第1次事件で生き残った日本人が全員パルチザンによって殺害されてしまった

この、二つの尼港事件とは、具体的にはどのような事件であったのか、以下に確認したいと思います。日本軍は中立で過激派と雑居していた時期だからこそ発生した、全く性格が異なる、2つの不幸な事件であったようです。

1920年3月、劣勢の日本軍守備隊が夜襲して失敗した「第1次尼港事件」

まずは第1次尼港事件とはどういう事件であったのか、再び、原暉之 『シベリア出兵』からの要約です。

ニコラエフスクも、1月末までに過激派に包囲されていたが、厳冬期で孤立

ニコラエフスクも1月末までに総勢2000というパルチザン軍によって完全に包囲。尼港の白衛軍はまったく意気消沈し投降者の続出でその兵力は50内外に。

アムール河は11月中旬から翌年5月初頭ないし中旬まで航行不可能、その間ニコラエフスク(尼港)との連絡は有線または無線通信のみ。

尼港も、ニコリスク、浦潮、武市、ハバロフスクなどの極東他都市と同様、過激派に包囲された状況にあったようです。

日本軍の尼港守備隊は、尼港の白衛軍を支援して過激派と戦っていただけであって、尼港を占領し軍政を敷いて「日本人統治状態」に置いていたわけではありません。

尼港守備隊は、中立方針の師団長訓令に従わず、パルチザン軍を強盗団扱いで戦闘継続

尼港防衛戦の主役は日本軍、大隊長石川正雅少佐、1月11日から周辺地域に出動してパルチザン軍と交戦開始。24日にパルチザン軍の使者が和平を提議、守備隊長はパルチザン軍を「強盗団隊と目して」提議を拒否。

2月2日、武市の第14師団長からの、日本軍局外中立方針の無線訓令にもかかわらず、守備隊長は戦闘継続の方針。6日夜、日本軍は要塞と海軍無線電信所を放棄、これで尼港は外界から完全に孤立。

浦潮はじめ他都市では、日本軍は中立の姿勢を取って過激派との雑居に進んだのですが、尼港守備隊はパルチザン軍との交戦を継続しました。

パルチザン軍と認めれば交戦は軍の方針違反になるので、戦闘継続を正当化するために強盗団扱いしたのでしょうか。守備隊長・石川少佐は、そもそも1月24日の時点で、非常に不適切な判断を行った、と言わざるを得ないように思われます。

1月24日の時点で、日本軍局外中立方針の無線訓令に従って戦闘を中止していたなら、2月6日に要塞と海軍無線電信所を放棄する必要も生じなかったと思われるからです。

2月末、守備隊も和平同意で戦闘停止

2月21日、パルチザン軍司令官はハバロフスクの日本軍司令官宛、日本軍局外中立方針の尼港守備隊への徹底を提議。師団長の再度の訓令で日本軍守備隊は和平交渉に同意、28日、軍事行動停止。

29日にパルチザンは市内入り。赤軍が白衛軍将校・資本家らを逮捕・銃殺し(最初の数日間で400人以上逮捕、数十人が銃殺との説あり)、しかも市内の中国人・朝鮮人・下層労働者を部隊に編成しているのをみて、日本軍幹部は憤慨。

浦潮はじめ各都市とも、日本軍は中立方針、すなわち白衛派と過激派とのどちらにも与しないという方針をとったため、過激派による白衛派の放逐が進み、2月末までには過激派が掌握、日本軍は過激派と雑居する状況になっていました。

軍の方針に従って和平したということは、例えば守備隊長が個人の心情として過激派に憤慨したとしても、守備隊として白衛派に与してはいけない、ことになります。

第1次尼港事件の前日、過激派は武器弾薬の引き渡しを要求?

3月11日午後、参謀長が守備隊本部にきて12日正午までの回答期限付きで武器弾薬の引き渡しを要求してきたという。攻撃を秘かに準備してきた日本軍は、12日午前2時を期して攻撃開始に決定。

ただし事件参加者の回想によれば、3月11日の夕刻パルチザン本部では宴会、石川少佐、石田領事も出席しており、その直前に重大な内容の最後通牒を突き付けていたとは考えにくい。また一等卒の日記では「武器弾薬の借受を要求」とある。

過激派の要求は、武器弾薬の引き渡しだったのか単なる借受だったのか、はっきりしません。借受だったとしても、もう過激派にはがまんできない、と感じて、守備隊は攻撃開始の決定をしたのでしょう。

一方、守備隊の攻撃開始の直前のパルチザン本部の宴会に現地日本人幹部が皆出席した、というのは、過激派への攻撃開始の意図隠しだったのでしょう。

第1次尼港事件、日本軍守備隊の攻撃失敗で、居留民を巻込んだ多数の死者

ともあれ日本軍は3月12日午前1時30分に行動を起こし、赤軍本部を包囲して戦闘の火蓋。しかし赤軍側は間もなく盛り返し、日本軍は守勢に。

尼港に碇泊中の中国砲艦はパルチザン側を擁護して日本軍に猛射、その敗北を決定的に。乗組員は中国人居留民と結びついており、パルチザンへの加担は自発的な行為。

日本人居留民の多くは決起の巻き添えを食って戦死、一部は捕虜。日本人居留民の全滅は敗戦の過程での集団自決を抜きにしては考えられない。

12日の戦闘における日本軍兵力は非戦闘員・海軍無線電信隊を含めて363、ほかに在留民自衛団・在郷軍人。13日に残った兵力は100(うち居留民13)、ほかに陸軍病院分院に患者含め26だけ。

17日午後5時に在ハバロフスク旅団長と領事の戦闘中止勧告、18日朝、日本軍は降伏、残存する兵士と居留民は俘虜として収監。

「尼港の惨劇」の悲報で日本中が大騒ぎ。背信的な奇襲をかけた結果の自殺行為に近い全滅だったとは知らされず、世人はただ過激派の暴虐に憤慨。

第1次尼港事件は、日本軍の方針に反してパルチザン軍との交戦を継続して、結果的に無線も断たれて状況を日本軍に不利にした、特異な守備隊長が、さらに日本人居留民も巻き込んだ奇襲作戦にも失敗した事件、と言えるように思われます。

この守備隊長・石川少佐は、まずは1月24日のパルチザン軍からの和平提議を拒否、3月12日には現地日本人居留民を巻き込んだパルチザン軍への攻撃と、大きな判断ミスを2度も行った、と言えるように思います。

第1次尼港事件に関する菅原少将の記述

念のため、材料を参謀本部編纂 『西伯利出兵史』 から取っている、菅原佐賀衛 『西伯利出兵史要』 の記述も確認したいと思います。以下はその一部の抜粋です。

1月24日、過激派軍からの和平提議の拒否

〔1920年1月〕24日過激派軍の使者が守備隊に来たって講和を提議したが、守備隊長は当面の過激派を一つの強盗団と認めその提議を却け、その使者を露国探偵局に引渡した。同日午後、敵の将校我歩哨線に来たり、3日間の休戦と使者の放還とを要求したが、我将校は言下にこれを却けた。

上述しましたが、守備隊長は、相手をパルチザン軍と認めれば軍の方針違反になるので、戦闘継続を正当化するために強盗団扱いしたのかもしれません。本気で強盗団だと考えていたなら、相当思い込みの激しい人物だった可能性があります。

2月6日、海軍無線通信所の喪失

当時までに知り得たところでは、敵の兵力は歩兵約3百、騎兵約50であって、何も恐るべきものではなかった。しかし、寒威最も凛烈しかも積雪腰を浸し橇道の外ほとんど用ゆべきものがないので、遠く出でて郊外に戦うという事はすこぶる不便であったため、大隊長は尼港からチウヌイッラフの旧要塞に亙る線を守備し、敵の接近を待って一挙にこれを撃破するの策を採った。1月29日尼港チウヌイッラフ間の電線が切断せられた。

2月4日師団長から対過激派新方針即ち「彼にして我に危害を与えざる限り我より進んで攻撃することなし」という意味のものが伝えられた。… しかし大隊長は、当時の情況直ちに停戦を許さない、ことに敵は目下我に対し挑発的態度を取っているのであるから、当分これに従うという訳にはいかぬというので、依然前計画を継続し、ますます戦闘準備を整えていた。

2月5日敵はチウヌイッラフの旧要塞を占領し、その備砲を修理して、チウヌイッラフにある我海軍無線通信所を攻撃した。2月6日、我守備隊並びに海軍無線電信隊は、兵舎・倉庫等を焼却して退却し、翌7日尼港守備隊に合流した。かくして尼港と師団主力との連絡を全く遮断されてしまったのであった。

守備隊が見積もった敵兵力数の「歩兵約3百、騎兵約50」というのは、「総勢2000」の実兵力の5分の1以下、とんでもない過小評価でした。あるいは、強盗団だと言い張って通るように、本当はもっとはるかに大人数だとわかっているのに小さな数字にしたのかもしれません。

自分たちに危害を加えないのなら、自分たちから攻撃することはない、というのは、過激派の本音でしょう。日本軍と戦えば大きな損失を覚悟せざるをえなかったでしょうから。

それに対し、現地守備隊が過激派への攻撃を継続したのは、過激派の兵力・実力を過小評価していたものと思われます。たとえ装備は劣っていてゲリラ戦を仕掛けられると日本軍部隊も全滅することがある、というのは、前年のパルチザン部隊との戦いでよく学習していなければならなかったと思うのですが。

3月12日、過激派への夜襲

過激派軍は尼港に入ると共にその仮面を脱し、反過激派将校・富豪等5百余人を獄に投じ、かつ所在掠奪を恣にし、支那人・朝鮮人並びに無頼の徒を糾合して軍隊を編成しますますその勢力を張り、いよいよ強盗団の面目を発揮した。

… 日本軍の面目にかけても何とかせねばならぬ、それと同時に非常な不安に襲われた市民は、頻りに救いを我軍に求める…過激派軍は、13日を期し日本軍を鏖殺する計画があるという風評が高まったので、我軍はこれに対し戦備を備えていると、11日午後過激派の参謀長ナウーモフなるものが我守備隊に来て、我軍の武装解除を要求し、その回答期を12日正午と定めて帰ったのであった。

先んずれば人を制し後るれば人に制せらる、12日正午を待つほどの事もない、我より進んで敵の不意に乗じこれを粉砕してしまえ、というのが当時の守備隊長の決心であった。守備隊長は直ちに石田副領事を訪ね、諸種の打合せを終わり、午後8時兵営に帰るや直ちに命令を下し、12日午前2時を期して過激派軍を夜襲する事になったのである。

「日本軍の面目にかけても何とかせねばならぬ」というのは、客観的な情勢判断などより、メンツが先に立ってしまったことを示しているように思われます。メンツは、冷静な判断もカイゼンも阻害します。

こうした経緯からすれば、第1次尼港事件は、「過激派の暴虐」では全くなく、「特異な守備隊長に率いられた日本軍現地守備隊の暴走による自滅」、と見るのが的確であるように思われます。

カイゼン視点から見た第1次尼港事件

上記の経緯を整理してみますと、第1次尼港事件の発生に至ってしまったポイントとして、以下の3点が挙げられるように思います。

① 孤立必至の地に、引揚げも増強もせずに残留放置

上の地図で一目瞭然なのですが、ニコラエフスクは、ハバロフスクから直線で約650キロ (東京ー広島間 約680キロに近い距離)も離れた極寒の地です。

元はといえば、パルチザン勢力急拡大の状況下、11月半ばから5月半ばまで氷雪で孤立することが分っている尼港に、少数の守備隊・居留民を残留させていたこと、が問題の根源と言えるように思います。

土井全二郎 『西伯利亜出兵物語』 は、もともと「三百位の少数兵の駐在はかえって居留民のために危険」と言われていたこと、駐屯将兵の間でも9月時点で「我々少数の日本軍隊及び在留民は実に風前の灯」という認識があったこと、現地の石田副領事が「陸戦隊派遣の意見具申」を行っていたこと、などを指摘しています。

守備隊について指摘があったのにかかわらず、師団側が何も手を打たなかったことに問題があり、氷で閉ざされるまでに引き揚げを行うか、逆に十分な兵力になるよう増派を行うか、どちらかをしておくのが妥当であったように思われます。

② 守備隊による敵戦力の著しい過小評価

1月24日の和平提議拒否の背景に、「敵戦力の著しい過小評価」があったように思われます。

守備隊側は、敵戦力は歩兵・騎兵合わせて350人程度の「強盗団」などと、2000人のパルチザン部隊という実態よりも著しく下算していました。敵の実情に関する情報入手、あるいは得られた情報に対する冷静な事実評価、が機能していなかった、と言わざるを得ないように思います。

このとき敵よりも劣勢であると適切に認識し、師団に伝えて協議していたなら、この時点で和平提議の受諾に進んでいた可能性が高かったのではないでしょうか。そうしていれば、その後も無線通信所を継続確保でき、他の駐屯地と同様に上手く「過激派と雑居」することも可能であったように思われます。

敵戦力の過小評価・自戦力の過大評価という、昭和前期の日本軍には体質的な悪癖が、このときすでに、この守備隊長の誤った判断として露呈していた、と言えるように思います。

③ 師団長訓令にも反した、任に不適の守備隊長

人的に見れば、兵力の劣勢が明らかなのに、師団長訓令に反して無謀な交戦を継続しようとし、さらには成算の乏しい夜襲を実行した守備隊長が最大の問題で、明らかにその任に不適当でした。

孤立状態で後任者を送るわけにもいかなかったとしても、2月6日の無線所放棄以前、できれば1月24日の過激派からの和平提案の時点で現地指揮権を取り上げて、例えば重要事項はすべて師団に指示を仰ぐようにしていたなら、結果は大きく変わっていた可能性があったように思われます。

1920年5月 第2次尼港事件

第1次尼港事件で生き残った日本人も、第2次尼港事件で全員殺されてしまいます。

ただし、第2次事件で殺されたのは130人ほどの日本人だけではありません。第2次尼港事件の実態は、実に3000人もの住民の殺害という、とんでもない大量殺戮事件であり、その一部が日本人であった、という事件でした。

また、第2次事件は、第1次事件の結果発生したものでもありません。ただ、事件が発生した時期から、上述の日本軍による「4月惨変」の影響を受けたものであった可能性はあるかもしれません。

再び、原暉之 『シベリア出兵』 からの要約です。

第2次尼港事件は住民へのテロル、獄中の日本人俘虜も殺害

5月の解氷期を迎えると市内には緊迫した空気。日本軍の接近にともなって5月中旬からは軍事革命本部に全権、議長トリャピーツイン、アナキスト。日本軍による再占領が避けられなくなると、ニコラエフスクのパルチザンは住民を疎開させ、部隊も退却。

ここまでは、日本軍による「4月惨変」の影響が出た、ということだったかもしれませんが、これから先は、きわめて特異な事件となります。

5月下旬、トリャピーツインとその取り巻きは狂気のテロルを展開、犠牲者は3000人とも「サハリン州住民の約半数」とも。このテロルの一環として5月24‐25日、約130人いたといわれる獄中の日本人俘虜も殺害。パルチザン軍は撤収を終えると、5月30日に市の一部、そして6月1日と2日には市の大部分に火を放った。

救援隊によって現地の酸鼻な状況が伝えられると、新聞各紙は大々的に報道、掻き立てられた過激派に対する敵意と憎悪は、たちまちのうちに国民的世論となった。7月3日から4日にかけての夜、トリャピーツインは逮捕、公開人民裁判、トリャピーツインら7名銃殺。

ロシア国内でも、異常な犯罪とみて、関与者7名を銃殺したわけです。

<5月25日 パルチザンがニコライエフスクの市街を焼き払った - 毎日新聞社 『日本の戦史 1 日清・日露戦争』 より引用>

この第2次尼港事件は、過激派内の特異な個人とその一派が引き起こした特殊な事例であったこと、被害者の大多数は現地住民であり、日本人の犠牲者数の20倍を上回る現地住民の犠牲者があったことがわかります。

この第2次尼港事件にみられるように、過激派の中にとんでもない暴虐を行う一派がいたことは事実であり、それに対し強い非難を行うことは当然ですが、日本人よりはるかに多数の現地住民が殺されており、日本人を特に狙った残虐行為ではなかったことには留意が必要と思われます。

尼港事件の、第1次は特異な日本軍守備隊長が原因、第2次は特異な過激派内の一派が原因と、日本側・ロシア側とも特異な人物が引き起こした事件であった、と言えるのかもしれません。

尼港事件について、中野正剛は当時の帝国議会で日本陸軍を批判

当時の日本国内でも、尼港事件はむしろ日本陸軍に原因があった、とする指摘がなされていました。事件発生後の最初の帝国議会で、衆議院議員の中野正剛は、尼港事件の原因は、日本陸軍が時機を得た撤兵を行わず、また孤立の守備隊への対策を怠ったためであるとして、陸軍を批判しています。

中野正剛といえば、民権論者の政治家で、本質的にはリベラリストであるものの、同郷である玄洋社の頭山満とも深い親交があった大アジア主義者でもあり、第二次世界大戦中の1943(昭和18)年に東条英機の独裁・翼賛政治への抵抗として自殺したことで知られています。(緒方竹虎 『人間中野正剛』・中野泰雄 『父・中野正剛伝』)

中野正剛は、朝日新聞社の記者を辞して後、尼港事件の発生した年、1920(大正9)年5月の総選挙で衆議院議員に初当選していますが、初当選後の最初の帝国議会(第43回帝国議会)で「尼港問題の真相を明白にし延て外交及び軍事を審査する為特別委員会を設置すべし」という決議案の提案者となり、その趣旨説明を行いました。

以下は、1920年7月9日、すなわち第2次尼港事件の約1ヶ月半後の衆議院での議事録(「官報 号外 第43回帝国議会 衆議院議事速記録第7号」 大正9年7月10日付)にある中野正剛の発言の中で、尼港事件に関わる部分からの要約です。

列国が撤退するのに単独残留したことが尼港事件の原因

協調出兵を名として私に自主出兵、これが我が対露政策の失敗の第一歩、「ニコライウスク」問題〔=尼港事件〕を演出するに至った根本原因。「コルチヤック」援助は即ち「ニコライウスク」の惨劇を惹起するに至ったやや近い原因。

当初「コルチヤック」援助は英仏。日本がこれに代わらんとした時に、英仏ではすでにロシアより撤兵する方針をそろそろ考えておった。余所〔=列国〕が引かんとする際に、後馳に援け、最後まで残って愚昧なる政策を継続し、その間に外交と軍事との錯誤を繰り返したのが、同胞700を犠牲に供した原因。

陸軍の対過激派方針が、討伐から不干渉に代わったことも原因

今までは過激派はいかなるところにあっても攻撃せよと言っておった陸軍が、1月中旬方針を一変、内政不干渉、過激派にして我が軍を積極的に攻撃するにあらざれば、これに向かって戦闘を開始すべからずという命令。かくのごとき方針、尼港の大問題を引き起こす原因となった。

絶対に干渉せずして、向うから討つのを待っていることは不可能。それで過激派はずるずる入って来たが、これを討つことができない。過激派は日本軍が討伐せざるを知って、白衛軍を日本軍の前で惨殺する、日本の兵隊の前に目を剥いで見せる、唾をかける、あらゆる凌辱を加えた、これにおいて日本の軍隊は実に気の毒な状態に置かれた。

陸軍は、交通不便な孤立軍への対策で、準備不足の怠慢

尼港の防禦に、第一の防禦のみありて、一朝変の起こりたる時に、いかなる行動に出るやという第二の考えが、我が軍当局者に絶無であったことは、争い得ざる事実。あんな交通不便の地に懸隔せる孤立の軍を送って、その目的を達するためには、あらゆる準備が必要。然るに「パルチザン」よりも機関銃の数が少なかったというが如きは、怠慢にあらずして何ぞや。

中野正剛のこの演説は、シベリア出兵・尼港事件について、陸軍および政府を批判したものであったことは間違いありませんが、陸軍および政府に、失敗例を教訓としたカイゼンを呼びかけたものでもありました。現に、中野正剛はこの演説中で、「この時局の真相を明白にし、かくの如き失態を再びせざることが … 禍を転じて福となすの唯一の手段であると私は思うのであります」と言っています。

中野正剛の「特別委員会設置」の提案自体は、あっさり否決されましたが、本会議でこうした発言を行うことができたことは、大正期の帝国議会の健全さを示すものであると思われます。

なお、中野正剛は、翌年2月の第44議会では、撤兵によりロシアとの通商回復を求める決議案の提案者となっており、やはりその趣旨説明のなかで、政府および陸軍を批判しています。( 「官報 号外 第44回帝国議会 衆議院速記録第11号」 大正10年2月6日付)

1920年4月、「緩衝国」ができても、日本は撤兵せず

1920年4月、革命派主導の「緩衝国」の創設

日本軍の出兵が、縮小はされてもまだ継続されている中で、日本軍ではなく、逆に革命派側が「緩衝国」を創設します。再び、原暉之 『シベリア出兵』 からの要約です。

1920年4月、「緩衝国」、極東共和国の成立

1920年4月6日、ザバイカル州西部のヴェルフネウヂンスクで極東共和国の成立宣言。パルチザン部隊と革命側に移行した旧コルチャーク軍の部隊は合体して極東共和国の正規軍に再編成、人民革命軍。極東共和国にはモスクワの後ろ盾。7月15日、日本軍と停戦成立。

日本軍占領下の沿海州政府は、屈辱的な軍事的劣位、ウスリー鉄道両側30キロ以内にいかなるロシアの武装団体の存在も許されない。この状況でとりうる戦術、日本軍を政治的に孤立させること。5月29日に沿海州政府は諸党派の連立政府に再編。さらに政府の支持基盤強化のため国民議会、日本の干渉を支持しない有産ブルジョアジーやウスリー・カザークが国民議会に参加。抗日国民戦線。

日本軍はチタからは撤退するも、サハリン州を占領

日本軍、いまやセミョーノフに引導を渡して自らもチタ方面から撤退の方針、チタ方面からの撤退は北サハリン占領とセット。北樺太はロシアに「責任ある政府」成立し〔尼港について〕相当の報償謝罪なすに至るまでこれを保証占領。サハリン州占領、6月29日閣議決定、7月3日宣言。

元々、日本にとって都合の良い「緩衝国形成」を目指して出兵したのに、その目標は達成できず、逆に、過激派にとって都合の良い「緩衝国」が作られることになったのは、何とも皮肉な話です。出兵を継続する意味は失われているのに、それでも日本軍は出兵を継続しました。サハリン占領も、結局は、何の成果もない無駄な行動に終わりました。

その後も1年半、日本軍は出兵を継続

日本軍が最終的に撤兵するまでには、なおも年数が必要でした。客観的にみて目標達成の条件が全く失われているのに、出兵がずるずると継続された、というのは、客観的にみて敗戦の条件が全部そろっていただけでなく、現に負け続けていたのに交戦をずるずると継続した、大東亜・太平洋戦争期の日本軍の先行事例であった、と言えるのかもしれません。

再び、原暉之 『シベリア出兵』 からの要約です。

1920年 日本軍は縮小するも出兵継続、1921年 浦潮に白衛派政権

日本軍はチタとハバロフスクからの撤退を実現、守備地域を中東鉄道沿線ではハルビン以東、沿海州では浦潮とその周辺に縮小。浦潮では1921年5月26日、カッペリ軍が起こしたクーデタが成功、資本家のメルクーロフを首班とする白衛派政権樹立。

1922年10月 浦潮から撤兵、サハリンからは1925年5月撤兵

加藤友三郎内閣、6月23日の閣議で遅くも10月末日までに撤兵の方針を決定。10月に入ると白衛軍と対峙していた人民革命軍は総攻撃、9日、白衛軍の最後の砦は陥落、日本の撤兵時期が近づくと白衛派軍人、その家族、ソビエト政権に悪感情を持つ市民らは続々と国外に脱出。日本政府が難民受け入れに厳しい条件をつけたため日本に永住できたものは多くない。沿海州からの撤兵は10月25日に完了。

極東共和国がソビエト・ロシアに吸収、解消されたのはそれから20日後の11月15日。日本人居留民の多くは撤兵と相前後して内地に引き揚げ。残留して営業を続けようとした日本人商人は辛酸を嘗めた。北満洲と尼港からの撤兵も9月中に終わった。北サハリンからの撤兵を完了するのは、さらに3年後の1925年5月15日。

日本軍は1920年の「4月惨変」の後も、「日本に都合の良い緩衝国形成」を試み続け、1921年5月には浦潮に白衛派政権の誕生を見たものの、日本が浦潮からの撤兵を完了する前に白衛派政権はつぶれたこと、「革命派に都合の良い緩衝国」も、日本の撤兵で存在理由が失われると、直ちにソビエト・ロシアに吸収されたことが分ります。

英米が撤兵した1920年4月から、日本自身が撤兵した22年10月までの2年半、「日本に都合の良い緩衝国形成」が可能な客観的条件が失われていたことが明白であったのに、出兵を継続したことは、まことに愚行であった、と言わざるを得ないように思います。

シベリア出兵の総括・反省・教訓

費用と戦死者

こうして、1918年8月から4年以上続いたシベリア出兵が終わりました。この出兵に関する総括について、再び、原暉之 『シベリア出兵』 からの要約です。

シベリア出兵の反省

「シベリア出兵」は日本軍がはじめて直面した本格的な人民戦争。不敗を誇った天皇の軍隊がはじめて経験する無惨な敗戦。軍紀の頽廃に絡む派遣軍将校のスキャンダルが続出したのも最初。膨大な経費、貴重な人命を空しく費やして何一つ得るところがない、との批判は当時から広くいわれた。軍幹部さえその点を指摘した。

シベリア出兵の費用と戦死者

経費について、公式統計はこれを4億3859万円と算出。戦病死者については1921年1月時点での陸軍省統計による戦死1538人、病死591人という数字。また「シベリア出兵」の全期間にわたる陸海軍人。軍属の戦病死者数を合算した戦死2643人、病死690人、計3333人という数字。総じてこの戦争から何を学び何を学ばなかったのか。全面的批判の試みは封印され、忘れられた。無駄な出兵だったというレベルの認識も、やがて風化していった。

「膨大な経費、貴重な人命を空しく費やして何一つ得るところがない」というのは、まことに的確な評言であるように思われます。大変な無駄遣いでした。

なお、シベリア出兵の戦費について、小野圭司 「第一次大戦・シベリア出兵の戦費と大正期の軍事支出」は、1918年の出兵開始から1925年のサハリン撤退までの全期間についての戦費総額(=臨時軍事費特別会計の支出額)を、陸軍分5億7940万円、海軍1億2470万円、陸海軍合計で7億410万円、としています。誠に巨額を費やして、効果のなかった出兵であった、と言わざるをえないように思います。

当時の軍幹部による反省の事例

当時の軍幹部さえ批判を行った、という例として、上掲・菅原佐賀衛 『西伯利出兵史要』 の記述を取り上げたいと思います。少し長くなりますが、同書からの要約です。

出兵目的:「チェコ軍援助」にあったなら

① アムール州出兵で諸外国から不信感、ロシアから反感

我出兵〔の目的〕が、単に「チ」軍援助にあったとしたら、我軍の黒龍〔=アムール〕州まで手を延ばした事は過失である。この行動は「チ」軍援助のためにはほとんど必要がない。しかもこれがため諸外国の感情を害した事は尠少ではない。

第一は対米関係で、最小限出兵の希望を有する米国の感情を害し、かつ同国民をして我野心を疑わしむる原因をなしている。

第二は対英・仏関係で、我軍〔は〕黒龍州方面に比較的多くの兵力を分割したため、西部シベリア方面に行動せる英・仏軍に対する援助の自然不十分、これがため彼らに対し十分の満足を与え得なかったのと、彼等をして我国に何か極東露領に野心を有していたかの様に誤解せしめた…。

第三は対露関係で、今回のシベリア出兵は露国民に反感を与え、日露戦後一旦回復しかかった両国民の親善関係に一大障害を与えている傾きがある。我当初の宣言に大した関係なき黒龍州地方への出動は、露国民をして我野望を疑わしめ、過激派の宣伝に最好の辞柄を与え、対日本反感挑発の有力なる原因をなしている事はこれを想像するに難くない。

つまりこの方面への出動は失うところ多くしてほとんど得るところがない。

同 ② 撤退時期は当を得ず

これに次ぐ過失は、軍の撤兵が時機の選択その当を得なかった事。「チ」軍の撤退完了連合与国軍のシベリア撤兵という大正9年〔1920年〕春・夏の交が、撤兵のため自然かつ最良の時機であった。

第2回宣言の如く満鮮擁護の必要があったとして既に対過激派戦闘を中止した以上、兵力なるものに何等の価値を認め得ないのである。また居留民保護の必要があると言うなら、それに適応した僅少の兵力を残しておけばそれでよいのである。

しかるに2師団あるいはそれ以上の兵力を残置し、徒に露国民並びに諸外国をして一層我野望を疑わしめ、しかも大正11年〔1922年〕に至り何等意義なき時期に撤退するの已むを得ざるに至ったという事は、大なる過失であらねばならぬ。

同 ③ 全体から見て成功は成功だが、手際はなはだ不十分

全体から見ると「チ」軍援助という当初の目的は立派に達せられているのであるから、失敗であるとは言えない、成功は成功である。ただその手際がはなはだ不十分であったのであると考えねばならぬ。

出兵目的:「反過激派政府の樹立」にあったなら ①アムール州出兵は至当でも、やはり不信感・反感

我出兵が、著者の推測する如く反過激派政府を樹立せんとする底意があったものとしたら、黒龍州方面に手を拡げたという事は至当である。米国との協調以上の兵力を出した事もまた已むを得ない。露国民に好くない感を与えたという事もまた已むを得ないのである。

しかし已むを得ないというのは我目的を達する上において必要已むを得ないというのであって、この目的を一般に声明せられないのであるから、露国民並びに諸外国に与える感じは前の場合と変わりのない事に注意せねばならぬ。

同 ② 撤退時期はやはり当を得ず

撤兵はやはりコルチャク政府の倒潰・欧露過激派軍の東進により極東露領の過激派化は大勢動かすべからざるものありと見た大正9年の春頃に行われなければならぬ。

徹底的に前の方針を固執し、全露過激派軍を敵として戦うだけの決心があればともかく、それだけの決心がないとすれば、撤兵より外方法はない。

この際対過激派方針を変更して駐兵するという事は、目的に対し何らの意義なく、大なる矛盾である。しかもこの駐兵の結果露国民並びに諸外国に悪感を与えた事は、これまた前の場合と同一である。

同 ③ 全体から見て、明らかに失敗

また全体の上から見て反過激派政府の擁立という事は、「チ」軍援助と違い、現にその目的が達せられていないので、明らかに失敗である。その原因は過激派勢力の軽視、露国人国民性の不理解、出兵目的の不鮮明等に帰すべきであろうと考える。

本書の著者、菅原陸軍少将は、カイゼン精神に富んだ方であったのであろう、と推測いたします。また、本書がどこまで読まれたかは別にして、少なくとも当時の陸軍には、こうした批判を記述した本を参謀本部の部長の「序」も付けて偕行社から出版することを許す、という雰囲気があったことも、良い点であったと思います。

しかし、こうした前向きの反省が陸軍内部で十分に議論されたとは言えないようです。その結果、昭和前期の陸軍は同じ失敗を繰り返しました。

カイゼン視点から見たシベリア出兵失敗からの教訓

シベリア出兵の失敗からの教訓としては、下記の整理が適切かと思います。

● 広大な地域への出兵では、戦線を拡大すればするほど、相手国からのパルチザン戦(=ゲリラ戦・遊撃戦)による反攻を招く恐れがある

● パルチザン戦になると、相手側は装備は劣悪でも絶対的な地の利があり、日本軍は負ける

● パルチザン戦の発生防止策は、そもそも出兵しないこと、出兵しても戦線を広げすぎないことと、住民から反感を買わず支持を得る対策を行うことである

● もしパルチザン戦が現に生じて拡大を始めたら、その時点で失敗があったことを認識して、戦線の縮小・撤退を迅速に実行する必要がある

ところが、昭和前期の日本軍は、日中戦争で、シベリア出兵と同じく戦線をどんどん拡大し遊撃戦による反攻を招くという失敗を繰り返し、その上、縮小・撤退へと方針転換せず、逆に太平洋戦争へとさらに大拡大してしまいました。最終的に敗戦の大失策となったことは、呆れるほどの当然の結果であったと思います。

日中戦争の発生の契機となった日華事変の発生は1937(昭和12)年、1922年のシベリア撤兵からわずか15年後のことであったのに、同じ失敗が繰り返されたわけです。

日本陸軍は、失敗から学ぶのではなく、逆に失敗にフタをしてしまいました。背景には、カイゼンよりメンツを優先する姿勢があった、と思われます。日本陸軍がシベリア出兵失敗の教訓を共通認識としていたなら、満州事変はともかくも、その後の日華事変(盧溝橋事件)は発生せず、したがって日中戦争も太平洋戦争も起こっていなかった、と言えるように思いますが、いかがでしょうか。

出兵に要した費用4億円超を経済成長に振り向けていれば

ここまで、カイゼン視点から見たシベリア出兵の反省点をいろいろ挙げてきました。最後にもう一つ挙げるとしますと、費用の使い方、という課題に気がつきます。

1920年の日本政府の一般会計歳出は、総額が13.6億円、そのうち5割を超える7.16億円が軍事費支出で、社会経済費はわずか0.56億円、産業助長費に至っては0.32億円だけ、という数字でした(安藤良雄編 『近代日本経済史要覧』)。

これに対し、上述の小野圭司論文によれば、シベリア出兵の戦費は総額7億円でした。この期間、陸軍は年平均0.7憶円、海軍は同0.2億円、合わせて0.9億円を7~8年間にわたって支出し続けたわけです。一般会計の産業助長費の3倍という金額であり、まことにもったいない支出でした。

目的達成にそもそも無理があり手段として不整合であった出兵など行わず、浮いた資金をインフラ整備・産業育成に投入していれば、日本経済はより速いスピードで成長していたでしょうし、より高度な軍事力の基盤となる技術力・経済力をより迅速に確保できて、結果的に日本軍自身の願望をより早期に達成していたでしょう。

あるいは、せめて軍装備の近代化に振り向けていれば、威勢だけ良くても装備は時代に遅れた、欧米列国軍とは勝負にならない陸軍から、脱却できていたでしょう。

シベリア出兵は軍が行った大浪費であり、結果的に軍自身の願望の実現を阻害してしまった、しかしその点の反省が不十分であった結果、昭和になってほぼ同じ間違いをもっと大規模に繰り返してしまった、と言えるように思いますがいかがでしょうか。

次は、「日本が第一次世界大戦から学ばなかったこと」についてでです。