本章では、最初に戦費とその調達という第一次世界大戦の資金面を、次に第一次世界大戦の人命損失を、それぞれ整理しました。このページでは、軍事面で、兵器と軍事技術のカイゼンについて確認します。

「2 第一次世界大戦の経過」を確認したさい、ドイツ軍は一貫してカイゼン意欲が高く次々とカイゼンを重ねていったこと、次にカイゼンを行ったのはイギリスであり、とりわけ戦車の開発によってドイツ軍を最終的に逆転できたこと、などが明らかになりました。

ここでは、そうした各国の軍隊による兵器と軍事技術のカイゼンについて、あらためて総括したいと思います。

● このページの内容 と ◎ このページのグラフ等

第一次世界大戦での陸戦の兵器

工業技術の発展を背景に、日露戦争の経験から進化したもの

第一次世界大戦で使用された兵器は、それ以前の主要な戦争(1861~65年のアメリカの南北戦争、1870~71年のヨーロッパでの普仏戦争、1899~1902年のアフリカでのボーア戦争、1904~05年のアジアでの日露戦争)と比べ、明らかに進歩したものでした。

工業技術の発展を背景に、直近の戦争であった日露戦争での経験が、第一次世界大戦に向かった欧州列国の兵器に大きく影響を与えたようです。以下は、山田朗 『軍備拡張の近代史』 からの要約です。

工業技術の発達が兵器を変えた

工業技術の発達で兵器の大革新が進行しつつあった時期に日露戦争は起こった。ヨーロッパ諸国は、この戦争に大いに注目し、日露両軍に多くの観戦武官を派遣して精力的に情報を収集した。

重要なのは、重機関銃・榴弾砲の集中使用・有刺鉄線

欧米列強の陸軍が日露戦争の陸戦から得た最大の教訓は、①重機関銃こそ陣地防衛の要、②敵陣突破の決め手は榴弾砲の集中使用、特に重砲(口径15センチ以上の榴弾砲、同10センチ以上のカノン砲)が有効、有刺鉄線の防御効果は絶大、ということ。

日露戦争から学んだ兵器で、第一次大戦の兵員消耗率は50%超に

欧米の各国陸軍は、日露戦争後、競って重機関銃と重砲の開発・大量配備に全力を傾注し、のちに第一次世界大戦での桁外れの大量殺戮をひき起こすことになる。陸戦での兵員消耗率(召集総数に占める死傷・捕虜の比率)は日露戦争では日本軍17%、ロシア軍18%であったが、第一次世界大戦では各国平均で52%まで上昇した。

砲兵が陸戦力の主役に

19世紀後半には小銃の射程距離が2000メートル以上に延伸、野砲に匹敵するようになった。当時の大砲は、野戦においては、地上に落ちてから炸裂する<榴弾>よりも、空中で炸裂して小弾子を地上に雨のように降り注がせる<榴散弾>が主。しかし、野砲も後装化、旋条が施されて射程距離が5000メートル以上に、また日露戦争を契機に、攻城戦に使われていた鈍重な重砲が、野戦にも使われるようになり、殺傷力の低い<榴散弾>は衰退、破壊力が飛躍的に大きな<榴弾>が主体となることによって、欧米では大砲は再評価され、砲兵は、陸戦力の主役<決戦兵科>と考えられるようになった。

日露戦争から欧州列国が学んだことは、火力、とくに重機関銃と重砲の重要性であったようです。

第一次世界大戦での陸軍の主力兵器

具体的にどういう兵器がこの大戦で使用されたのか、まずは陸戦での主力兵器について、以下は、JMウィンター 『第一次世界大戦』 からの要約です。

機関銃・小銃

● ライフル銃〔小銃〕。小口径(6.5-8.0mm)連発銃 repeating rifle。1分間に15発発射でき、射程距離450m。

● 機関銃 machine gun 1挺の火力は、ライフル銃60挺分に相当。機関銃のおかげで、塹壕をまっこうから攻撃するのは自殺行為に近くなった。

● ドイツ軍の機関銃隊、士官1名の下に3-4挺の機関銃を備えた30-40の兵士からなる機関銃分隊が、1個ないし2個分隊ずつ各歩兵連隊に付属。

● 1916年7月には、ドイツ軍は1万10000挺の機関銃を使用。

● 当初重く扱いにくかった機関銃も、次第に軽量化。

イギリス軍は重さ12kg、47発発射できるルイス式 Lewis gun。ドイツ軍は重さ18kgの08/15マクシム Maxim。

● 1918年までに独伊両軍は、大型弾倉を備えピストルと同口径の軽機関銃を装備。

大砲

● 1914年に使用された主な大砲 artillery weapon は移動攻撃に適した軽野戦砲 light field gun。主要な戦闘部隊はすべてフランスの75mm砲に準拠した野戦砲を装備。毎分20発。1914年の機動線では需要な役割。

● 塹壕戦への対応策の一つは、敵の鉄条網に突破口を開き、敵の大砲を破壊する重砲heavier ordnance の開発。

● ドイツ軍は大砲 fire power を重視、各軍団には少なくとも12門の150mm榴弾砲 heavy howitzer。塹壕迫撃砲 trench mortar はほとんど垂直に上空に打ち上げ。

● 重砲heavy gun の数、1914年に300門のフランス、18年には7000門、うち400門は列車に備え付け。

● 1918年時点のドイツ、大砲2万門のうち、約8000門は重砲、中でも最大の<ビッグ・バーサ Big Bertha>、108kgの砲弾を148km先の標的(パリ)に打ち込むことができた。

戦争のイメージとして、「小銃を持った兵士」を思いうかべることも多いかと思いますが、第一次世界大戦の陸戦での主要兵器は、実際には小銃ではなく、機関銃と大砲であったことが分かります。

民間ビジネスの発想で考えれば、たとえば機関銃は、1挺で小銃60挺分に匹敵、すなわち機関銃1挺に兵士10人が必要でも、10人で小銃60人分の業務が行えるのですから、大きな省人効果が発揮できる優れた新兵器です。機関銃の性能を高めること(=小銃置換の効果の向上)、機関銃の軽量化や機関銃および弾薬の運搬方法の工夫(=運搬に必要な要員の削減)、などが次のカイゼンのテーマとなるのは当然であったと思われます。

第一次世界大戦での兵器のカイゼンとその傾向 - 陸・空・海の兵器

第一次世界大戦での兵器のカイゼン - 陸軍の兵器

第一次世界大戦で使用された兵器には具体的にどのようなものがあったのか、詳細に確認したいと思います。筆者の不勉強もあろうと思いますが、日本語で出版されている本には適切なものが見当たらなかったので、以下は、Ian Westwell, An Illustrated History of the Weapons of World War One (訳せば、イアン・ウェストウェル 『写真でわかる第一次世界大戦の兵器の歴史』)に頼ります。

本書には、個別の兵器について、定量的なデータとともに、興味深いエピソードなども記されていて、なかなか面白いのですが、いちいち紹介していますと長くなりすぎますので、以下は、同書中の陸軍の兵器に関する記述について、登場時期と、大戦中の生産・カイゼンの状況を、筆者が表に整理してみたものです。重要度の低い兵器は割愛しています。

第一次世界大戦での陸軍の兵器のカイゼンの傾向

上の表で、第一次世界大戦中にとくにカイゼンが見られた兵器については、色を付けて表示しています。これから、一つの重要な傾向が読み取れます。すなわち、第一次世界大戦では、塹壕戦が開始されて膠着状況が生じたことが、大戦中の兵器の開発・カイゼンの大きな要因となり、大戦前には存在していなかった兵器が多数生み出されたことです。この傾向を要約すると、下記のように言えるかと思います。

● 塹壕戦の膠着を打破するためのさまざまな兵器が開発され、量産使用された

● それに対抗して塹壕システム自体も強化された

● さらに強化された塹壕システムを撃破する兵器開発が行われた

まさしく、両陣営間に兵器のカイゼン競争が行われていた、と言えるように思います。さらには、兵器としての航空機の活用にともなって、対空砲も開発され、あるいは自動車の軍事利用や通信機のカイゼンといった、当時の最新技術の有効活用も行われたと言えるようです。

上記のうち、重砲や迫撃砲などの火砲について、第一次世界大戦中のカイゼンが著しかったことは、日本語の資料では、歴史群像アーカイブ 『第一次世界大戦』の「上」の中の「WWI 野砲入門」に、図解・写真入りで詳しく書かれています。塹壕戦が開始された結果、仰角が低い野砲では効果が乏しく、対策として大仰角の迫撃砲が多用されるようになり、野砲は戦車砲や対戦車砲に転用されることになったとのことです。

また戦車については、歴史群像アーカイブ 『第一次世界大戦』 の「下」に、「菱形戦車とカンブレー・タクティックス」、「WWI 中戦車Mk.A “ホイペット”」、「WWI 黎明期のフランス戦車」、「戦車誕生」、「第一次世界大戦におけるドイツ軍の戦車運用」など多くの記事があり、この時期の戦車自体の開発と戦車を活用した戦法の工夫が、やはり多数の図解・写真入りで詳しく解説されています。一連の記事の中では、「戦車誕生」が、全体の経緯をもっとも良く整理しているように思われます。

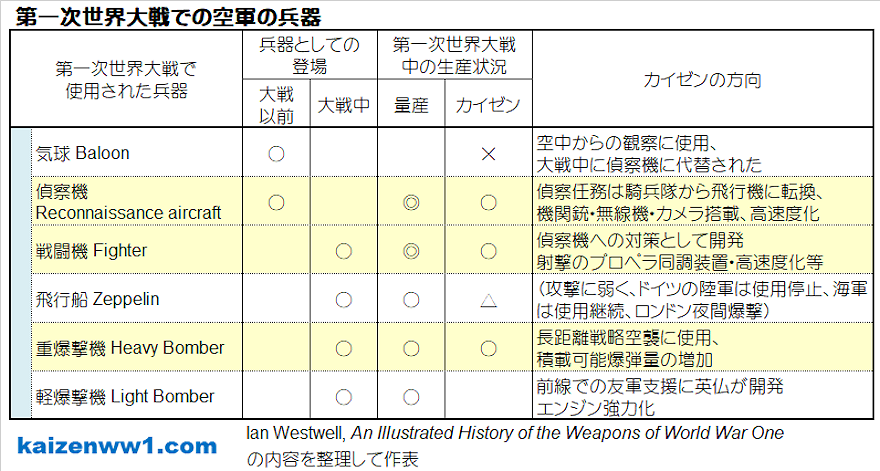

第一次世界大戦での兵器のカイゼン - 空軍の兵器

同じく、ウェストウェル 『写真でわかる第一次世界大戦の兵器の歴史』から、今度は、空軍の兵器について、です。同書でのまとめ方に従っています。もちろん、この当時はまだ独立した空軍は存在していません。後に空軍として独立することになる部門が使用した兵器、と理解ください。

航空機の軍事利用が、まずは偵察機として開始され、その対抗として戦闘機が開発され、さらに爆撃への利用も開始されて爆撃機が開発されたことがわかります。その一方で、気球、さらには長い歴史を持つ騎兵隊が、その役割を終えたこともわかります。

第一次世界大戦での兵器のカイゼン - 海軍の兵器

そして、同じくウェストウェルの前掲書から、今度は海軍の兵器について、です。

第一次世界大戦の海戦で活躍したのは、戦艦や巡洋戦艦といった大艦巨砲ではなく、とくに駆逐艦と潜水艦であり、この2種の艦船とその対抗策について、カイゼンと量産が進んだことが分かります。また、十分な成功であったかどうかは別にして、海軍独自の航空機利用が積極的に試みられ、航空母艦すらこの時期に開発されていたことが分かります。

第一次世界大戦は、「工業化」された戦争

第一次世界大戦の兵器、最重要キーワードは「工業化」

ここまでの確認から気がつくことは、第一次世界大戦は、「工業化」の進展が前提条件になった戦争であった、ということです。南北戦争から日露戦争までの、おおむね「工場制手工業」時代の戦争とは様相が全く異なり、第一次世界大戦はすっかり「工場制大工業」時代の戦争になっていた、と言えるように思われます。

単に砲弾の消費量が跳ね上がった、というだけではありません。上述のウェストウェルの著書が明らかにしているように、第一次世界大戦時には、多数の新兵器が同時並行で開発・量産化され、さらにカイゼンも行われて改良型も量産されました。このような新兵器の短期間での開発・量産・カイゼンは、「工業化」の進展なしには不可能であった、と言えるように思います。

日本の研究書には、第一次世界大戦は「総力戦」であった、と記述されていることがきわめて多いのですが、そこには「総力戦」は「工業化」という根本的な前提の上に成り立っていたことの指摘が抜けている、という感を強く持っています。「総力戦」はすでに「工業化」された国にあって、その工業力をより有効活用するための方策に過ぎず、「工業化」こそが第一次世界大戦の最重要のキーワードであった、と言えるように思います。

イギリスはもちろん、フランス・ドイツもすでに「工業化」されていて、民間企業に設備投資・生産管理ノウハウが確立されていたために、大量生産の急速立上げが可能となり、必要な巨大物量の兵器弾薬を供給でき、また新兵器の開発・量産対応も可能で、その結果として4年以上の長期間を戦い抜くことができた、と言えると思います。

一方、「工業化」のレベルが相対的にまだ低かったロシアやオーストリアは、工業化のより進んだ国の戦力には対抗できず、戦争から脱落しました。「総力戦の戦い方が下手だった」から脱落したのではなく、そもそも「工業化の進展度が低かった」ために脱落した、と見るのが妥当でしょう。いくら総力戦の戦い方が上手でも、工業化水準が低ければ総力自体が小さいので、如何とも対抗し難いのです。その点からも、第一次世界大戦の最重要キーワードは「総力戦」ではなく「工業化」である、とするのが最も適切であるように思われます。

なお、ウェストウェルの著書でも、第一次世界大戦について「高度に工業化された戦争 highly industrialized war」という言葉は使われていますが、「総力戦」という言葉は出てきません。

フランスとドイツの「工業化された戦争」 - 軍需物資の生産状況

では、「工業化された戦争」の生産面の状況はどうであったのか、以下は、フランスとドイツについて、ベッケール&クルマイヒ 『仏独共同通史 第一次世界大戦』 からの要約です。

「工業化された戦争」について、フランスの状況

数日間の「小規模な」戦闘であっても、300もの輸送貨物列車が必要。フランス軍は戦前170台の自動車を保有、終戦時には17万台。仏独両軍とも、1915年以降、近代戦に適合したヘルメットを百万単位で製造。

75ミリ砲、戦争の期間中に工場が製造・供給したのは2万7000門。75ミリ砲より口径の大きい大砲、1914年には300門、1918年にはほぼ5000門。155ミリ短身砲、戦争期間中の製造数は3000門以上。

75ミリ砲の砲弾、当初想定使用量は1日2.5万発(1門あたり1日7発)。1914年11月の日産能力は1.5万発。15年11月には日産能力は10万発(ただし需要は15万発)、17年には17万発(同19万発)。フランスで大戦中に製造された砲弾数、75ミリ砲で2億1000万発、155ミリ砲で3200万発、すべての口径の大砲を合計すると3億3100万発。

ホッチキス機関銃。開戦時使用5100台、終戦時には6万台。小銃、1917年3月から18年3月にかけて1日600万発の銃弾製造、大戦期間全体ではその数は60億発以上。

軍用機、1914年には154機、18年11月には2600機。しかし、撃墜などによる損失やモデルの急速な世代交代に応じて、5万2000機の飛行機と9万5000台のエンジンを製造。開戦時には存在していなかった戦車、1918年には2500台が実戦投入、また毒ガス兵器、ガスマスクを部隊全体に配布。

「工業化された戦争」について、ドイツの状況

銃器の生産は完全に民間企業。その生産力は1914年には日産1200挺、まったく不十分。1916年には月産25万挺。

機関銃、1915年には7200台の機関銃が生産、16年には2万1600台、17年には10万4000台と飛躍的に増加。迫撃砲、1915年には1270門、1916年1万500門、1917年には3万400門。開戦当初までは、軍需生産は60%が民間企業、40%が国営企業。戦争中とくに発展したのは前者の方。クルップやAEG。

まさしく、膨大な量の兵器・弾薬が生産・供給されたことが分ります。短期間にこれだけ飛躍的に生産を増加し、また安定的継続的に大量生産を行うためには、必要な資源・労働力・設備の確保とそのコーディネーションなど、大工場を運営する民間企業の、設備投資・原材料調達・生産管理・労務管理など各分野でのノウハウの集積がなければ、無理であったと思います。

実際、民間資本の工業発展こそが、兵器の供給力を決した

星野芳郎「『第二次産業革命』と科学・技術の発展」(岩波講座『世界歴史 23』所収)は、第一次世界大戦で民間資本の工業発展がもった意味の大きさ、に注目しています。以下は、同論文からの要約です。

民間資本による兵器生産が、第一次世界大戦を支えた

第一次世界大戦以後、戦争は総力戦の形をとる段階に達した。兵器の大半は、民間資本によって生産されなければ、到底需要にはまにあわなかった。

当時、政府直属の兵器工場は、古色蒼然、遅れていた

産業革命当時〔すなわち19世紀の中~後半〕のヨーロッパでは、多くの兵器は政府直属の兵器工場で生産された。その兵器工場にはなおマニュファクチュア〔=工場制手工業〕の様式が残存していたので、兵器の技術水準は、一般産業の水準から遅れざるをえなかった。

民間資本と近代的軍人の結びつきが、兵器そのものと、その供給を改革した

A=クルップやW=アームストロングのような民間兵器資本は、まず軍部と国営兵器工場とのあいだにクサビをうちこみ、一部の近代的軍人と結びつかなければ、彼らの新兵器を軍部にもちこむことはできなかった。

ベッセマー鋼には、どこの軍部も興味をいだかなかった。最初にクルップによって大量に使用されたが、それも鋼砲の材料としてではなく、鉄道の車輪用として。

ドイツで最初のアンモニア合成工場が稼働を開始したのは1913年9月、大戦が開始されても、ドイツの軍部は何の関心もなく、工場は肥料としてのアンモニアの生産。アンモニア生産を火薬原料としての硝酸製造用に転用すべく要請されたのは、1915年末。

航空機についても、事態は同じ。1907年、ライト兄弟はヨーロッパ各地でデモ飛行を行ったが、どこの国の軍部も関心を示さず。アメリカが飛行機の軍事的価値を認め、兄弟が政府から2万5000ドルの研究開発資金を受け取ったのは1908年のこと。

戦車も、農業用のトラクターが先に存在していて、英仏の一部の軍人が兵器への転用可能性に気づいたことが、開発のきっかけとなっています。まさしく、「工業化」の水準こそが兵器の質と量だけでなく、その新規開発にも決定的な要素となりました。

昭和前期の日本軍は、「総力戦」という技術論にだけ注目し、「総力戦」の根本的な前提条件である「工業化」については、容易ならざる課題として回避、あるいは意識的に無視をしたものと推測されます。だから、「総力戦」という言葉だけがやたらと強調されたのでしょう。

実際に、軍需品生産でも陸海軍工廠を優先して、航空機以外は民間企業をあまり活用しなかったようですから、昭和前期の戦争は、やはり負けるべくして負けた、と言わざるを得ないように思いますがいかがでしょうか。

第一次世界大戦中の、各国軍間のカイゼン競争

「工業化」された戦争では、軍間のカイゼン競争が勝敗に大影響

ここまで、第一次世界大戦は、「工業化」された戦争であったこと、したがって民間資本の工業発展度が非常に大きな意味を持ったことを確認してきました。次に、少し視点を変えて、各国軍間のカイゼン競争、という点について確認していきたいと思います。

ビジネス社会での企業間競争では、企業が短期間で相手を上回るカイゼンをどれだけ生み出すことができるかが企業の競争力を決し、それによって企業の業績が大きく変動します。それと同様の意味で、第一次世界大戦では、各国軍間のカイゼン競争が非常に重要になり、それが最終的な勝敗に大きな影響を与えるようになった、と言えるように思います。

すでに「2 第一次世界大戦の経過」で見てきたように、第一次世界大戦は、1918年初めまでは、軍事カイゼン競争で常に連合国側に勝っていたドイツが一貫して軍事的優位を維持していました。一方、最後に戦車という大カイゼンを生みだした連合国が、経済封鎖という「工業化」の基盤条件を制約する方策と、アメリカの参戦による新戦力の確保を組み合わたことによって、最終的な勝利を獲得した、という流れであったと整理できます。

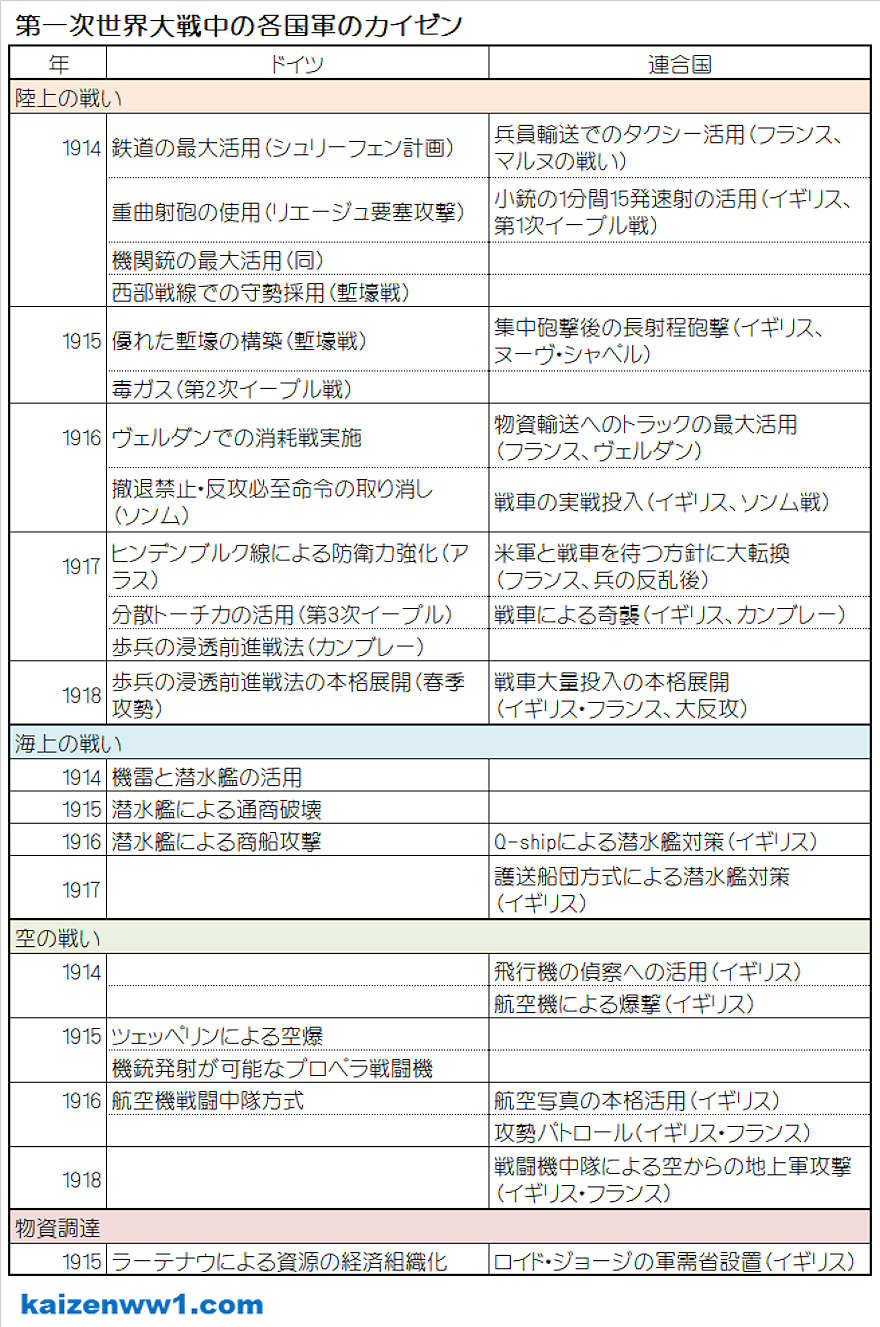

第一次世界大戦で生み出された各国軍のカイゼン

以下では、「2 第一次世界大戦の経過」の中で見てきた各国によるカイゼン策の実施を、総括してみたいと思います。前述のウェストウェルでの整理と少し異なり、兵器そのものだけではなく、戦法へのカイゼンも含んだ整理です。

リデル・ハート 『第一次世界大戦』 に挙げられている主要なカイゼンについて、陸上・海上・航空および物資調達のそれぞれの分野ごとに、筆者が整理してみたものが、下の表です。抜けがある可能性が少なくありません。抜けに気が付かれましたら、ぜひお知らせください。

この表から、ドイツ・イギリス・フランス3国間の軍事面でのカイゼン競争について言えることを、下記に整理してみたいと思います。

陸上の戦いでは、ドイツが一貫してカイゼン競争をリード、

イギリスが戦車で逆転

ドイツは次から次へと新しい工夫を行い、カイゼン競争を一貫してリードし、その結果1918年初めまでは軍事的な優位を維持し続けました。しかし、イギリスが戦車という画期的な兵器を開発したことによって、最後に連合国側に逆転されました。

ドイツは、より破壊力の大きな重砲のように既存の軍事技術の延長線上にあったカイゼンから、毒ガスという新発想の新兵器、さらにはより防御力の高い塹壕建設など、大戦の初期から末期まで、さまざまな工夫を行ってきました。また、撤退禁止命令の取り消しやヒンデンブルク線への撤退に表れているように、期待効果を発揮せずかえって損害を高めている事項があれば、すぐに改める柔軟性も持っていました。きわめて柔軟で創意工夫に富んだ陸軍の運用を行っていた、と言えるように思われます。

鉄道の使い方は上手かったドイツですが、自動車・トラックの使い方にはあまり見るべきものがなく、それが戦車開発への冷淡さとなって、敗戦の原因になった、と言えるのかもしれません。

イギリスは、戦車という画期的兵器の発明はありました。しかしそれ以外では、一貫してドイツとのカイゼン競争で後塵を拝していた、と言わざるを得ないように思います。

3国の中では、フランスのカイゼンにはあまり見るべきものがなく、1917年の兵の反乱までは、最も硬直的な戦い方を行っていました。

とはいえ、フランスにカイゼン精神が全く欠如していたわけではありません。フランスの戦車は、イギリスの戦車とは全く独立して、異なる目的(イギリスは「塹壕突破兵器」、フランスは「装甲を備えた自走野砲」)で開発されたものであり、実戦投入がイギリスより少し遅れたために、最初の戦車開発国にはなれなかっただけです。(戦車の初投入は、イギリスは1916年9月のソンム、フランスは1917年4月のエーヌ、イギリス同様フランスも、最初の実戦投入では成果が出せなかった。以上は歴史群像アーカイブ21 『第一次世界大戦下』による)。 また、フランス軍が、兵の反乱後に「米軍と戦車を待つ方針」に大転換したことは、適切なカイゼン精神の発揮を示していると言えます。

海上の戦いでも、潜水艦の活用でドイツがリード

その対策でイギリスが逆転

海上の戦いでのカイゼン競争は、陸上の戦いでのカイゼン競争よりずっと単純で、潜水艦の活用とその対策が、ドイツ・イギリス間の一貫したテーマとなりました。

まずは、ドイツが潜水艦と機雷を活用することで、イギリス艦隊の戦闘力を抑制、次に潜水艦の活用範囲を拡大することで、一時的には制海権をかなり掌握するまでに至りました。しかし、イギリスが、潜水艦対策のカイゼン策として、とりわけ護送船団方式を開発した結果、ドイツによる経済封鎖という苦境から脱するとともに、逆にドイツに対する経済封鎖を継続することができました。

ドイツ海軍は、潜水艦の有効活用という優れた工夫はあったものの、ドイツ陸軍ほどはカイゼン意識が高くなく、潜水艦作戦に対策を打たれてしまうと、さらにその対抗策を生みだすことができず、それがドイツの敗因の一部となった、と言えるように思います。

空の戦いでは、連合国側がむしろドイツをリード

上の表から、空の戦いは、陸海の戦いとは違い、むしろ連合国側がドイツをリードしていたと言えるようです。ただし、ドイツもいくつかの優れた工夫があって制空権を握っていた時期もあり、ここでも激しいカイゼン競争が行われていた、と言ってよいようです。

第一次世界大戦は、カイゼンの積重ねで、様相が大きく変化した

こうしてカイゼン競争を総括してみますと、第一次世界大戦は「工業化」時代の戦争にふさわしく、大戦の初期から末期まで、様々なカイゼンが積み重ねられ、その結果として、大戦の初期と末期では、戦争の様相が全く変わってしまった、と言えるようです。

大戦初期のシュリーフェン計画の実行段階では、機動戦という様相でしたが、当時はまだ航空機の活用が余りなされておらず、連合軍はドイツの機関銃と大砲の威力に対する有効な対策を打てずにいました。

1914年末から1917年秋までは、西部戦線の前線では塹壕戦の膠着状態が継続しましたが、裏側では戦車の開発が進められ、海上では潜水艦の活用とその対策の争いが繰り広げられ、さらには航空機分野では、陸上部隊と航空機の連携、航空機同士の戦闘の両面で、活用が大きく進歩するなど、さまざまな変化が生みだされました。

最終段階の1918年になると、再び機動戦的な様相に戻りましたが、戦車も航空機も投入されて、初期の機動戦とは全く異なる様相となりました。その最終段階で優位に立ったのは、陸上では戦車の大量投入、海上では潜水艦対策、空では航空機の最大活用という、カイゼン策を組み合わせて、陸海空全ての分野でカイゼン競争に勝つことができた、連合軍側でした。

「兵器と軍事技術のカイゼン」を整理すると

工業力とカイゼン力こそが、長期戦の最終的な勝敗を決した

ここで確認したことを、整理してみると、以下のようになります。

● 第一次世界大戦は、「工業化」の進展を前提条件に、すっかり「工場制大工業」時代の戦争になっていて、砲弾の消費量も跳ね上がった。

● イギリス・フランス・ドイツはすでに「工業化」されていて、民間企業に設備投資・生産管理ノウハウが確立されていたために、大量生産の急速立上げが可能で、必要な巨大物量の兵器弾薬を供給でき、4年以上の長期間を戦い抜くことができた。兵器の大半は、民間で生産されなければ、到底需要にはまにあわなかった。

● 「工業化」が不十分であったロシアやオーストリアは、戦争から脱落した。

● 第一次世界大戦では、各国軍間のカイゼン競争が非常に重要になり、それが最終的な勝敗に大きな影響を与えるようになった。

● ドイツは、陸戦では次から次へと新しい工夫を行い、カイゼン競争を一貫してリードし、その結果1918年初めまでは軍事的な優位を維持し続けたが、イギリスが戦車という画期的な兵器を開発したことによって、最後に連合国側に逆転された。

● 海上の戦いでは、潜水艦の活用とその対策が、ドイツ・イギリス間の一貫したテーマとなり、イギリスが、護送船団方式を開発した結果、ドイツによる経済封鎖という苦境から脱するとともに、逆にドイツに対する経済封鎖を維持することができた。

● 空の戦いは、連合国側がドイツをリードしていたが、ドイツも優れた工夫で制空権を握っていた時期もあり、ここでも激しいカイゼン競争が行われていた。

● 第一次世界大戦では、「工業化」時代の戦争にふさわしく、大戦の初期から末期まで、さまざまなカイゼンが積み重ねられ、その結果として、大戦の初期と末期では、戦争の様相が全く変わってしまった。工業力とカイゼン力こそが、長期戦の最終的な勝敗を決した。

「工業力とカイゼン力」を欠いていたのに、戦争を仕掛けてしまった、昭和前期の日本軍

第一次世界大戦の結果から学習できることは、20世紀の戦争は「工業化」された戦争であり、工業力とカイゼン力が戦争の勝敗を決した、ということです。戦争に勝つには、まずは自国の工業力の向上が必要で、次には柔軟に組織運営を行って、カイゼンの実績を積み重ねていく必要がある、ということが教訓であったと思います。

これは、1930(昭和5)年のリデル・ハート氏の著書を読めば十分に明らかなことであり、昭和前期の日本軍には、気づく機会が十分にありました。

昭和前期の日本軍にとって、日本を戦争ができる国にするという目的を達成するには、一旦は軍の体制と予算を大きく縮小して、浮いた金を日本の工業化の促進に積極的に投入するというステップを踏むことが最も適切な方策でした。そうしていれば、急がば回れで、結果的に、ある程度の長期戦になったとしても、日本軍が極東のソ連軍や長距離遠征のアメリカ軍を退けられる交戦能力を持つことが可能になっていた可能性があるように思われます。

残念ながら、昭和前期の日本軍は、第一次世界大戦の教訓を学ばなかったどころか、むしろ正反対のことをやってしまいました。軍内の人員体制の維持を優先して、兵器の近代化すら不十分にしてしまいました。さらには、「総力戦」という言葉を振りかざして課題の優先順位を誤解させ、「精神力」を強調することで、あたかも工業化促進の必要性を無視することが正当であるかのように錯覚させました。

それならば、組織は大きくても戦争はできない軍隊と割り切って、自らは戦争を仕掛けないようにすれば、まだしも敗戦の大失策には至っていなかったでしょう。しかし、メンツと体面を優先した日本軍にはそうした割り切りもなく、世界の中での日本の国力と日本軍の実力を客観的に比較することもなく、自ら戦争を仕掛けてしまいました。

第一次世界大戦は、1914年8月の開戦から18年11月の休戦まで4年強、日本軍が戦った第二次世界大戦(大東亜・太平洋戦争)は、1941年12月から45年8月まで4年弱と、期間は似かよっていました。

第一次世界大戦中のドイツ軍やイギリス軍は、その期間中に次々にカイゼンを生み出し、戦争の様相を変えてしまいました。ところが、第二次世界大戦中の日本軍は、大戦中に兵器も戦法もカイゼンがほとんどなく、最初から最後までほぼ同じ兵器と戦法のままで戦い続け、戦闘では同じ敗けパターンを繰り返しました。

このことは、昭和前期の日本の工業水準の低さの反映であると見るのが妥当と思われますし、そもそも工業力もカイゼン力も欠いていた日本が戦争を仕掛けてしまったのですから、自らの失策によって敗けるべくして負けた、と言わざるを得ないように思います。

次は、大戦の結果、主要各国が得たもの・失ったものについてです。